Introdução

A violência no trânsito representa um grave e complexo problema de Saúde Pública. Apesar de a taxa de mortalidade ter diminuído no mundo, o número de mortes anuais permanece extremamente alto, cerca de 1,35 milhão/ano, com aumento considerável na incidência das lesões por acidentes de trânsito (AT) ocorridos em rodovias.1,2

As taxas de mortalidade e de incidência dos AT sofrem variações, segundo aspectos regionais e sociodemográficos. Em 2016, os países de baixa ou média renda concentraram, aproximadamente, 93% de todos os óbitos resultantes desses acidentes no mundo. O risco de lesão e morte no trânsito é maior em adolescentes e adultos jovens, e em pessoas do sexo masculino.1,2

De 1990 a 2015, foi identificada uma redução na taxa de mortalidade por AT em 26 das 27 Unidades da Federação, sendo o estado do Piauí o único a apresentar crescimento (9,7%).

No Brasil, de 2000 a 2010, o número de óbitos causados por AT evoluiu de 28.995 para 42.884, um aumento de 32,3%.3 Em 2017, esses acidentes representaram a segunda maior causa de morte entre todos os óbitos por causas externas (N=35,4 mil), com maior frequência no sexo masculino (82,0%) e entre pessoas de 20 a 39 anos de idade (42,9%).4

De 1990 a 2015, foi identificada uma redução na taxa de mortalidade por AT em 26 das 27 Unidades da Federação (UFs), sendo o estado do Piauí o único a apresentar crescimento (9,7%). Além disso, em 2015, o Piauí e o Maranhão apresentaram a segunda maior taxa de mortalidade (36,3/100 mil habitantes), superados apenas pelo Tocantins (41,7/100 mil hab.).5 Apesar da elevada taxa de mortalidade por AT, o Piauí apresenta a razão de um veículo para cada 2,7 habitantes, situando-se na 19² posição em número de veículos registrados entre todas as 27 UFs do país, em 2018.6 Mesmo com um dos menores volumes de veículos registrados, o Piauí enfrenta os problemas decorrentes da maior incidência de mortes por causa do trânsito no Brasil, o que requer análises epidemiológicas que contribuam para a melhor compreensão desses eventos.

O artigo teve como objetivo analisar a tendência temporal e a distribuição espacial da mortalidade por AT no Piauí, de 2000 a 2017.

Métodos

Estudo ecológico de séries temporais sobre os óbitos por AT envolvendo residentes do estado do Piauí, ocorridos no período de 2000 a 2017.

Os dados do estudo foram obtidos do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus).4 Foram selecionados os óbitos de residentes do Piauí, cuja causa de morte correspondia aos códigos V01 a V89 do capítulo XX da 10² revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10). As informações populacionais foram coletadas no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), obtidos das projeções referentes aos anos estudados.

Foram analisadas as seguintes variáveis:

Sexo (masculino; feminino);

Faixa etária (em anos: até 9; 10 a 19; 20 a 39; 40 a 59; 60 ou mais);

Raça/cor da pele (negra [preta + parda]; branca; amarela; indígena);

Escolaridade (em anos de estudo: nenhum; 1 a 7; 8 ou mais);

Município de residência;

-

Tipo de vítima

–. Pedestre, V01-V09

–. Ciclista, V10-V19

–. Motociclista, V20-V39 (motocicleta e triciclo motorizado)

–. Ocupante de veículo, V40-V79 (automóvel, caminhonete, carreta e ônibus)

–. Ocupante de outros tipos de transportes, V80-V89 (veículos de tração animal, trem, bonde, veículos especiais e os não especificados).

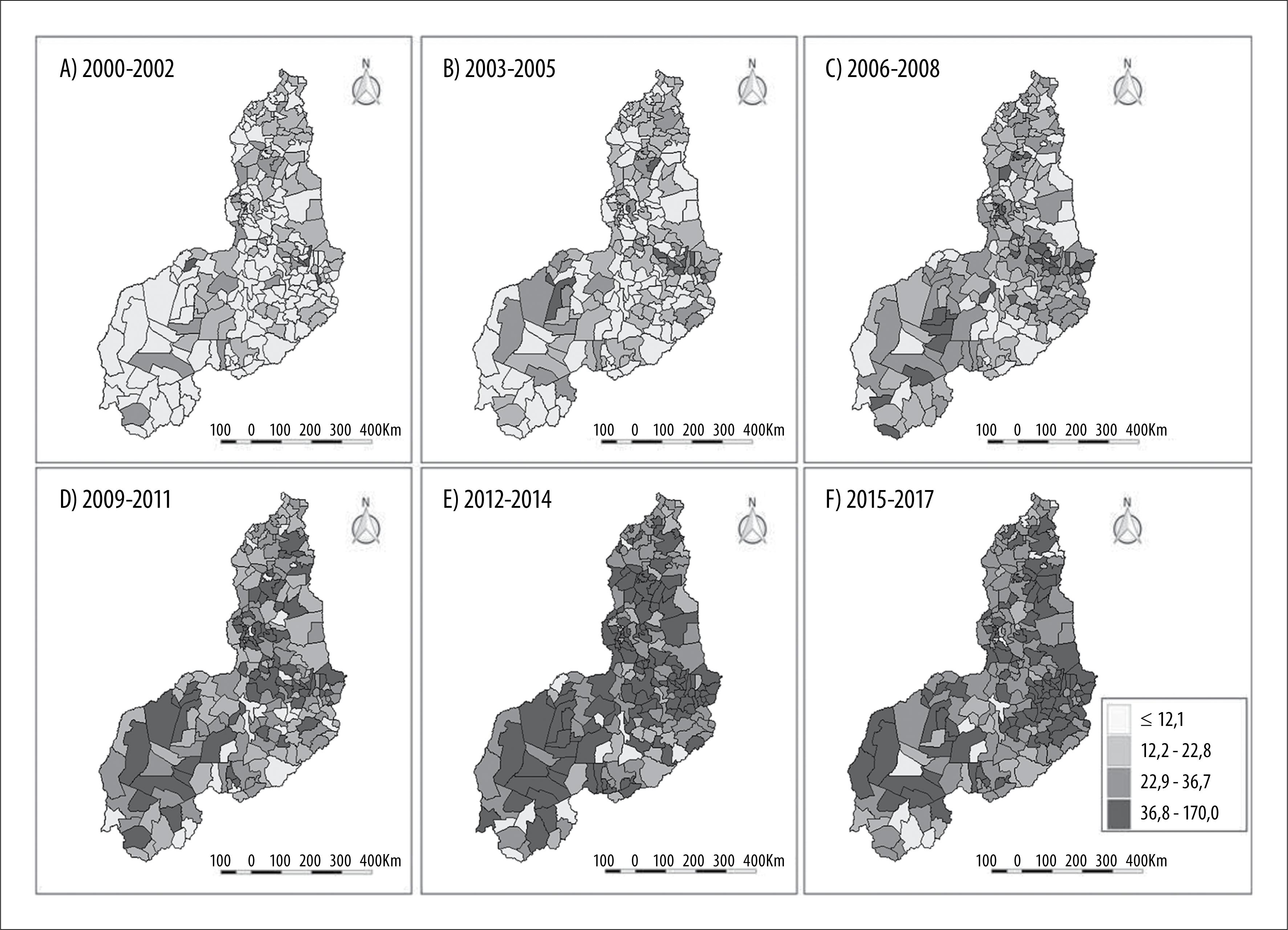

Os dados foram importados do sítio eletrônico do Datasus e organizados com o uso do programa Microsoft Excel Office 2016. As taxas de mortalidade foram calculadas dividindo-se o número de óbitos (numerador) pelo número da população residente no estado (denominador), para os dois anos-polos do período (2000 e 2017), multiplicando-se cada resultado por 100 mil habitantes, e foram agregadas para cada município. Para visualizar a evolução da mortalidade em cada município, foram calculadas médias trienais das taxas de mortalidade por AT, exibidas em mapas elaborados pelo programa QGIS 2.18.

Para a análise de tendência temporal das taxas anuais de mortalidade por AT, utilizou-se o modelo de regressão linear de Prais-Winsten, que considera a autocorrelação serial, ou seja, a dependência de uma medida seriada de seus próprios valores em períodos anteriores. A variação percentual anual (VPA) e seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%) foram calculados. A tendência das taxas de mortalidade foi interpretada como crescente (p<0,05 e beta positivo), decrescente (p<0,05 e beta negativo) e estável (p≥0,05), conforme a concepção de Antunes e Cardoso.7 A exploração das variáveis explicativas e a análise das séries temporais foram realizadas utilizando-se programa Stata versão 14 (StataCorp LP, College Station, EUA).

Resultados

No período de 2000 a 2017, foram registrados 14.396 óbitos decorrentes de AT no Piauí. A maioria desses óbitos ocorreu no sexo masculino (85,0%), na faixa etária de 20 a 39 anos (47,3%), naqueles de raça/cor da pele negra (80,9%) e nos que tinham de 1 a 7 anos de estudo (58,6%). Quase metade (48,9%) dos óbitos foi resultado de acidentes com motocicletas (Tabela 1). Houve aumento na taxa de mortalidade, de 13,9 óbitos/100 mil hab., em 2000, para 30,6 óbitos/100 mil hab., em 2017 (Tabela 2).

Tabela 1 Óbitos por acidentes de trânsito segundo características demográficas e tipo de vítima, por sexo, Piauí, 2000-2017

| Características) | Totala | Masculino | Feminino | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| N | % | N | % | N | % | ||

| Idade (em anos) | |||||||

| ≤9 | 383 | 2,7 | 219 | 1,8 | 163 | 7,6 | |

| 10-19 | 1.544 | 10,7 | 1.236 | 10,1 | 308 | 14,3 | |

| 20-39 | 6.796 | 47,3 | 6.009 | 49,2 | 785 | 36,4 | |

| 40-59 | 3.754 | 26,1 | 3.226 | 26,4 | 528 | 24,5 | |

| ≥60 | 1.898 | 13,2 | 1.526 | 12,5 | 371 | 17,2 | |

| Raça/cor da pele | |||||||

| Negra (preta + parda) | 10.897 | 80,9 | 9.366 | 81,8 | 1.531 | 75,9 | |

| Branca | 2.539 | 18,8 | 2.059 | 18,0 | 480 | 23,8 | |

| Amarela | 32 | 0,2 | 28 | 0,2 | 4 | 0,2 | |

| Indígena | 8 | 0,1 | 5 | 0,0 | 3 | 0,1 | |

| Escolaridade (em anos) | |||||||

| Nenhum | 1.923 | 15,2 | 1.631 | 15,1 | 292 | 15,7 | |

| 1 a 7 | 7.426 | 58,6 | 6.495 | 60,1 | 931 | 50,1 | |

| ≥8 | 3.314 | 26,2 | 2.680 | 24,8 | 634 | 34,1 | |

| Tipo de vítima | |||||||

| Pedestre | 2.137 | 14,8 | 1.595 | 13,0 | 540 | 25,0 | |

| Ciclista | 684 | 4,8 | 620 | 5,1 | 64 | 3,0 | |

| Motociclista | 7.041 | 48,9 | 6.310 | 51,6 | 729 | 33,8 | |

| Ocupante de veículo | 1.702 | 11,8 | 1.287 | 10,5 | 412 | 19,1 | |

| Ocupante de outros tipos de transportesb | 2.832 | 20,0 | 2.416 | 19,8 | 413 | 19,1 | |

a)Inclui 10 casos sem informações sobre sexo.

b)Inclui veículos de tração animal, trem, bonde, veículos especiais e os não especificados.

Nota: Foram excluídos os valores faltantes (missing/ignorado) para as seguintes variáveis: faixa etária (n=21), raça/cor de pele (n=920) e escolaridade (n=1.733).

Tabela 2 Tendência da taxa de mortalidade (por 100 mil hab.) por acidentes de trânsito, segundo tipo de vítima e sexo, Piauí, 2000-2017

| Tipo de vítima e sexo | Taxa de mortalidade | Variação percentual anual (%) | IC95%a | p-valorb | Tendência | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2000 | 2017 | ||||||

| Total | 13,9 | 30,6 | 6,4 | 4,3;8,7 | <0,001 | Crescente | |

| Masculino (M) | 22,4 | 53,1 | 6,5 | 4,3;8,7 | <0,001 | Crescente | |

| Feminino (F) | 5,6 | 9,0 | 3,9 | 1,9;6,0 | 0,001 | Crescente | |

| Razão M/F | 4,0 | 5,9 | |||||

| Pedestre | 3,3 | 2,7 | -0,9 | -4,9;3,4 | 0,667 | Estável | |

| Masculino (M) | 5,3 | 4,8 | 0,3 | -2,8;3,5 | 0,838 | Estável | |

| Feminino (F) | 1,4 | 0,8 | -1,8 | -6,9;3,5 | 0,471 | Estável | |

| Razão M/F | 3,7 | 6,1 | |||||

| Ciclista | 0,6 | 1,4 | 4,7 | 1,8;7,6 | 0,003 | Crescente | |

| Masculino (M) | 1,1 | 2,5 | 5,4 | 1,2;9,7 | 0,014 | Crescente | |

| Feminino (F) | 0,1 | 0,3 | 2,3 | -2,8;7,6 | 0,367 | Estável | |

| Razão M/F | 7,7 | 8,2 | |||||

| Motociclista | 2,1 | 19,6 | 14,7 | 9,7;20,0 | <0,001 | Crescente | |

| Masculino (M) | 3,8 | 35,7 | 14,7 | 9,0;20,7 | <0,001 | Crescente | |

| Feminino (F) | 0,5 | 4,2 | 13,3 | 10,3;16,4 | <0,001 | Crescente | |

| Razão M/F | 7,9 | 8,4 | |||||

| Ocupante de veículo | 0,3 | 5,1 | 15,2 | 10,5;20,2 | <0,001 | Crescente | |

| Masculino (M) | 0,6 | 7,1 | 14,4 | 10,7;18,2 | <0,001 | Crescente | |

| Feminino (F) | – | 3,0 | 13,6 | 8,1;19,4 | <0,001 | Crescente | |

| Razão M/F | – | 2,4 | |||||

| Ocupante de outros tipos de transportesc | 7,5 | 1,8 | -6,6 | -9,2;-4,1 | <0,001 | Decrescente | |

| Masculino (M) | 11,6 | 3,1 | -6,0 | -8,5;-3,5 | <0,001 | Decrescente | |

| Feminino (F) | 3,6 | 0,6 | -9,2 | -11,3;-7,0 | <0,001 | Decrescente | |

| Razão M/F | 3,2 | 4,9 | |||||

a)IC95%: intervalo de confiança de 95%.

b)Teste de Wald.

c)Inclui veículos de tração animal, trem, bonde, veículos especiais e os não especificados.

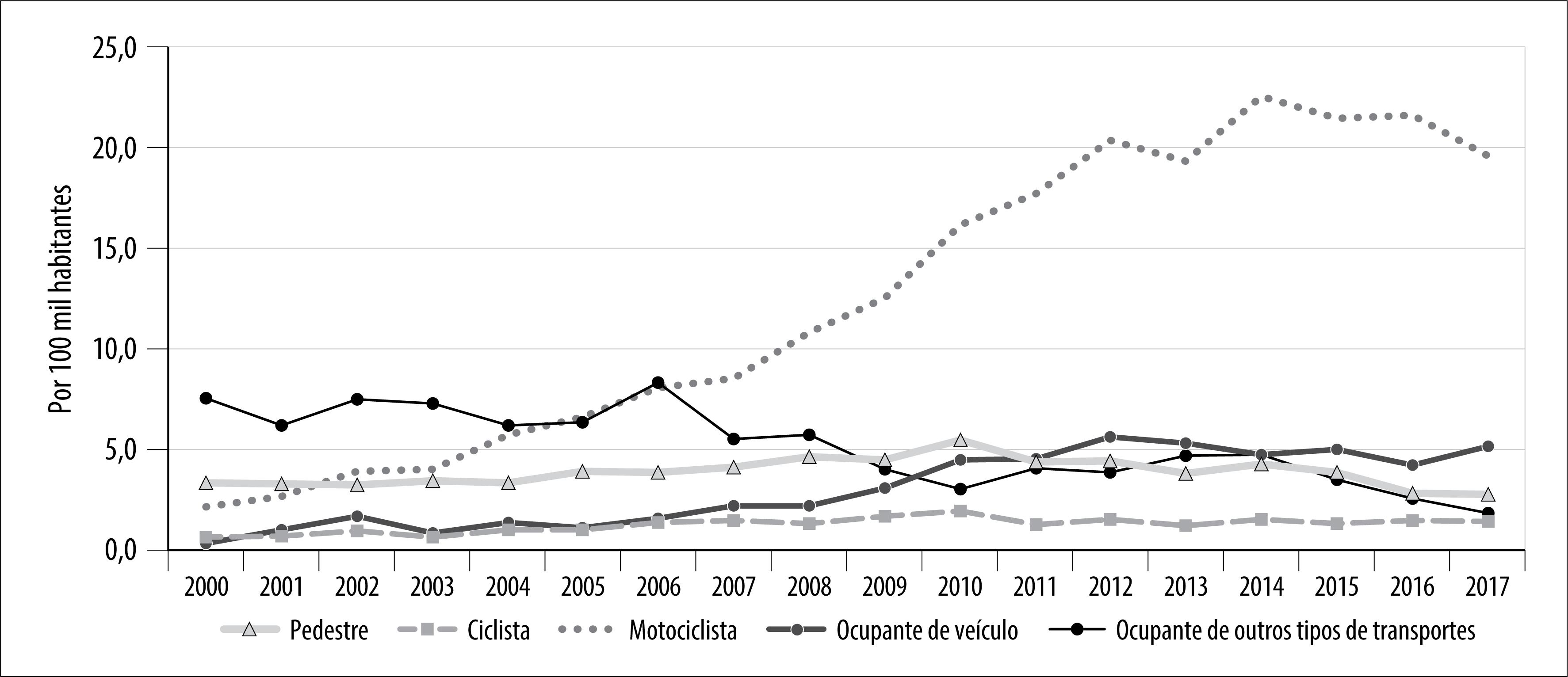

Os motociclistas apresentaram o maior risco de morte relacionada ao trânsito. Em 2000, a taxa de mortalidade de motociclistas era de 2,1/100 mil hab., e elevou-se para 19,6/100 mil hab. em 2017 (razão de taxas=9,3). Entre o início e o final do período analisado, houve aumento na taxa de mortalidade para ocupantes de veículo (de 0,3 para 5,1/100 mil hab.), enquanto verificou-se queda na taxa de mortalidade para os demais tipos de vítima – excluídos os óbitos de motociclistas, recém-comentados, e o ligeiro aumento na taxa correspondente aos ciclistas (Figura 1).

Figura 1 Taxa de mortalidade (por 100 mil hab.) por acidentes de trânsito, segundo tipo de vítima e ano do óbito, Piauí, 2000-2017

A mortalidade por AT aumentou significativamente no período analisado (VPA=6,4% –IC95% 4,3;8,7), tanto no sexo masculino (VPA=6,5% – IC95% 4,3;8,7) como no feminino (VPA=3,9% – IC95% 1,9;6,0). Com relação aos tipos de vítima, observou-se aumento entre ocupantes de veículos (VPA=15,2% – IC95% 10,5;20,2) e motociclistas (VPA=14,7% – IC95% 9,7;20,0). No sexo masculino, o maior incremento foi entre motociclistas (VPA=14,7% – IC95% 9,0;20,7). A mortalidade permaneceu estável para os pedestres e foi decrescente (VPA=-6,6% – IC95% −9,2;-4,1) para ocupantes de outros tipos de transportes (Tabela 2).

A evolução temporal das taxas de mortalidade por AT, segundo faixas etárias, apresentou tendência de aumento a partir dos 10 anos de idade, com destaque para aqueles com 60 anos ou mais (VPA=5,8% – IC95% 3,7;8,0). A mortalidade de motociclistas, entre todas as faixas etárias, apresentou acréscimo anual médio acima de 10,0% (Tabela 3).

Tabela 3 Tendência da taxa de mortalidade (por 100 mil hab.) por acidentes de trânsito, segundo tipo de vítima e idade, Piauí, 2000-2017

| Tipo de vítima e idade | Taxa de mortalidade | Variação percentual anual (%) | IC95%a | p-valorb | Tendência | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2000 | 2017 | ||||||

| Idade (em anos) | 13,9 | 30,6 | 6,4 | 4,3;8,7 | <0,001 | Crescente | |

| ≤9 | 4,7 | 3,3 | -1,5 | -3,6;0,6 | 0,140 | Estável | |

| 10-19 | 7,7 | 13,2 | 4,0 | 0,5;7,5 | 0,026 | Crescente | |

| 20-39 | 20,1 | 41,9 | 5,6 | 3,2;7,9 | <0,001 | Crescente | |

| 40-59 | 21,1 | 39,8 | 5,2 | 3,0;7,4 | <0,001 | Crescente | |

| ≥60 | 19,9 | 45,5 | 5,8 | 3,7;8,0 | <0,001 | Crescente | |

| Pedestre | 3,3 | 2,7 | -0,9 | -4,9;3,4 | 0,667 | Estável | |

| ≤9 | 2,2 | 0,8 | -2,4 | -4,9;0,2 | 0,066 | Estável | |

| 10-19 | 1,9 | 0,5 | -6,6 | -11,5;-1,3 | 0,018 | Decrescente | |

| 20-39 | 3,1 | 1,7 | -3,4 | -7,8;1,1 | 0,130 | Estável | |

| 40-59 | 5,6 | 3,7 | -1,0 | -3,8;2,0 | 0,498 | Estável | |

| ≥60 | 6,9 | 10,6 | 3,1 | -0,4;6,7 | 0,080 | Estável | |

| Ciclista | 0,6 | 1,4 | 4,7 | 1,8;7,6 | 0,003 | Crescente | |

| ≤9 | 0,3 | 0,2 | -5,7 | -10,0;-1,1 | 0,020 | Decrescente | |

| 10-19 | 0,1 | 0,7 | 3,1 | -1,7;8,2 | 0,189 | Estável | |

| 20-39 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | -4,4;7,2 | 0,659 | Estável | |

| 40-59 | 1,1 | 1,9 | 3,9 | - 0,7;8,7 | 0,090 | Estável | |

| ≥60 | 0,9 | 4,6 | 13,6 | 10,0;17,5 | <0,001 | Crescente | |

| Motociclista | 2,1 | 19,6 | 14,7 | 9,7;20,0 | <0,001 | Crescente | |

| ≤9 | 0,0 | 0,6 | 10,1 | 4,5;15,9 | 0,001 | Crescente | |

| 10-19 | 1,7 | 9,1 | 12,5 | 7,0;18,3 | <0,001 | Crescente | |

| 20-39 | 4,5 | 32,0 | 12,5 | 8,4;16,8 | <0,001 | Crescente | |

| 40-59 | 1,9 | 23,1 | 16,1 | 10,7;21,8 | <0,001 | Crescente | |

| ≥60 | 0,4 | 19,7 | 21,0 | 13,7;28,7 | <0,001 | Crescente | |

| Ocupante de veículo | 0,3 | 5,1 | 15,2 | 10,5;20,2 | <0,001 | Crescente | |

| ≤9 | 0,0 | 1,4 | 6,0 | -1,6;14,0 | 0,112 | Estável | |

| 10-19 | 0,0 | 2,0 | 9,4 | 2,0;17,3 | 0,015 | Crescente | |

| 20-39 | 0,6 | 5,3 | 12,5 | 7,2;18,0 | <0,001 | Crescente | |

| 40-59 | 0,6 | 8,4 | 13,2 | 8,3;18,4 | <0,001 | Crescente | |

| ≥60 | 0,4 | 7,7 | 18,3 | 13,9;22,9 | <0,001 | Crescente | |

| Ocupante de outros tipos de transportesc | 7,5 | 1,8 | -6,6 | -9,2;-4,1 | <0,001 | Decrescente | |

| ≤9 | 2,1 | 0,4 | -12,3 | -16,3;-8,2 | <0,001 | Decrescente | |

| 10-19 | 4,0 | 0,8 | -8,8 | -14,4;-2,7 | 0,008 | Decrescente | |

| 20-39 | 11,1 | 2,0 | -7,4 | -10,6;-4,1 | <0,001 | Decrescente | |

| 40-59 | 11,8 | 2,7 | -7,4 | -10,0;-4,7 | <0,001 | Decrescente | |

| ≥60 | 11,2 | 2,9 | -5,6 | -8,5;-2,6 | 0,001 | Decrescente | |

a)IC95%: intervalo de confiança de 95%.

b)Teste de Wald.

c)Inclui veículos de tração animal, trem, bonde, veículos especiais e os não especificados.

A Figura 2 ilustra a distribuição geográfica e a evolução das médias trienais das taxas de mortalidade por AT segundo os 224 municípios de residência dos falecidos. Demonstrou-se crescimento acentuado e heterogêneo nas mortes por esses acidentes no estado. No triênio 2000-2002, apenas 2,3% dos municípios apresentaram taxa de mortalidade acima de 36,7/100 mil hab. (Figura 2A), aumentando para 54,9% no triênio 2012-2014 (Figura 2E). No último triênio, o percentual de municípios com taxas de mortalidade por AT superiores a 36,7/100 mil hab. foi de 43,3% (Figura 2F).

Discussão

No Piauí, as taxas de mortalidade por AT aumentaram significativamente ao longo da série histórica analisada. Predominaram vítimas do sexo masculino, adultos jovens, motociclistas e ocupantes de veículos. O risco de morte por AT foi mais elevado entre ocupantes de veículos e motociclistas, comparados aos demais tipos de vítimas, e sobretudo, na população idosa, em relação aos mais jovens.

Os grupos socialmente vulneráveis à mortalidade no trânsito identificados neste estudo são semelhantes aos observados em diversas pesquisas.8–11 A Organização Mundial da Saúde (OMS)12 destacou que, aproximadamente, 73,0% dos óbitos decorrentes dos AT ocorrem em pessoas do sexo masculino e em grupos etários mais jovens.

As frequentes observações da maior ocorrência de mortes em homens justificam-se por seu comportamento, social e cultural, de exposição aos riscos, como a direção em altas velocidades, o envolvimento em brigas de trânsito e o consumo abusivo de álcool.13

Nos grupos mais jovens, os comportamentos de risco no trânsito podem estar associados às pressões dos grupos de convivência, imaturidade emocional, pouca experiência e falta de habilidade no trânsito. Além disso, a impulsividade, observada em grupos mais jovens, é um importante fator de risco para se envolver em situações perigosas. Ainda que seja um tema controverso, alguns estudos relatam que os traços de impulsividade estão ligados a comportamentos de risco relacionados ao trânsito, como excesso de velocidade por motivação de aventura, tomada de decisões erradas, várias infrações e acidentes automobilísticos.14–17

Embora a faixa etária de 20 a 39 anos tenha apresentado maior frequência de óbitos por AT, esta pesquisa mostrou maior incremento na variação percentual anual em idosos (≥65 anos), especialmente nos acidentes envolvendo motociclistas e ocupantes de veículos. A maior expectativa de vida no Brasil, somada à independência e autonomia do papel social e político, possibilita ao idoso permanecer por mais tempo e em maior quantidade em vias públicas. Com as alterações fisiológicas e orgânicas, aparecimento de doenças crônicas e limitações intrínsecas da idade, o idoso necessita de mais tempo para executar tarefas cognitivo-motoras, o que, associado ao estresse, preocupações, irritação e pressa, aumenta o risco de envolvimento em acidentes de trânsito, especialmente como pedestre e condutor.18 Frente aos resultados nesse grupo populacional, faz-se necessário realizar intervenções urgentes para reduzir as mortes por AT entre idosos.

O Estado e a sociedade devem garantir um trânsito menos violento, mais colaborativo e solidário para todos os grupos de usuários das vias. O tempo maior em semáforos para pedestres, especialmente em regiões de intenso movimento, com sinalização sonora e visual adequada, melhorias na qualidade e na segurança do transporte coletivo, criação e aplicação de estratégias fiscalizadoras e educativas são alternativas eficazes de proteção aos idosos no trânsito.18

A pesquisa também demonstrou que a maior frequência de mortes por AT entre os indivíduos com até 7 anos de estudo e raça/cor de pele negra, semelhante ao encontrado por Andrade e Mello-Jorge,19 revela vulnerabilidades e iniquidades sociais. As pessoas negras e as menos escolarizadas formam a maior parte dos usuários vulneráveis no ambiente viário.20

Entre os tipos de vítima, destaca-se a grande parcela de óbitos e a tendência de seu aumento entre os motociclistas. A motocicleta é um transporte considerado vulnerável, com exposição direta ao impacto durante os acidentes: seu tamanho pequeno, pouca estrutura e dispositivos de proteção, quando comparada ao carro, por exemplo, ou a equipamentos urbanos de maior resistência, proporciona a seus ocupantes maior vulnerabilidade a traumas múltiplos e graves.21,22

Associados a isso, alguns aspectos político-econômico-sociais devem ser mencionados: a opção política pelo transporte individual e incentivos fiscais às montadoras de motocicletas; a situação de desemprego para uma grande parcela da população, que viu na motocicleta uma oportunidade de renda; a ascensão de empregos com o uso desse transporte, dada sua celeridade, economia e remuneração por produtividade; e a facilidade na aquisição e menor custo de manutenção.20 O aumento da frota de motocicletas tem, como resultado, o aumento expressivo nas vítimas letais de acidentes de trânsito.

Outros fatores devem ser considerados ao se estudarem os AT, como deficiências estruturais das vias públicas, falta de fiscalização da habilitação e uso de equipamentos de segurança, e desrespeito ao limite de velocidade, especialmente nas periferias e na zona rural das cidades.21 Ademais, o comportamento infrator de motociclistas, o consumo de bebidas alcoólicas e a vulnerabilidade do próprio veículo representam possíveis razões para a intensificação dos acidentes de trânsito envolvendo motocicletas.23

O estudo evidenciou o aumento e a heterogeneidade das taxas de mortalidade por acidentes de trânsito no Piauí, de 2000 a 2017, semelhantes aos achados no cenário nacional.3,24 No entanto, verificou-se redução do risco de óbitos por AT no último triênio (2015 a 2017). Um estudo sobre o possível efeito da crise econômica e das políticas de austeridade implantadas no Brasil, sobre os desfechos relacionados às causas externas,25 sugere que a recessão econômica, por ter aumentado o desemprego e a pobreza, com redução do uso de veículos próprios, pode ter impactado substancialmente na redução dos acidentes de trânsito no triênio 2014-2017. Essa redução também pode ser resultado de importantes estratégias e políticas públicas adotadas ao longo do tempo. Destacam-se as medidas legais de restrição do consumo de álcool e direção veicular, sobretudo com a implementação da chamada Lei Seca, em 2008, e posteriormente, em 2012, seu aperfeiçoamento, incremento e maior rigidez, ao estabelecer outras provas testemunhais e ampliar as sanções que possibilitaram um avanço na redução do consumo de álcool.26–28

Outra ação que tem contribuído para a redução nas mortes decorrentes do trânsito é o Projeto Vida no Trânsito. Implantado pelo Ministério da Saúde em 2011, em várias capitais do Brasil, incluindo Teresina, PI, o Vida no Trânsito representa um conjunto de estratégias de análise e prevenção de lesões e mortes no trânsito em parceria com órgãos da Saúde e do Trânsito. O alto percentual de cumprimento das metas de desempenho, o aumento na fiscalização de velocidade e realização de Blitz de checagem de álcool, com maior número de testes realizados e redução do correspondente percentual de positividade, e como provável consequência, a redução na mortalidade por 100 mil habitantes em algumas cidades, são alguns dos resultados positivos do projeto.29

Os AT são eventos complexos, embora a maioria de suas causas sejam potencialmente evitáveis mediante ações preventivas e promotoras de saúde. Por isso, a elaboração, a aplicação e a fiscalização de legislação sobre os fatores de risco são importantes para a redução da ocorrência e da gravidade desses eventos. A redução da velocidade máxima nas vias e da condução de veículo após consumo de álcool, a obrigatoriedade de uso de capacete, cinto de segurança e cadeirinhas para crianças, a instalação e manutenção de infraestrutura adequada nas vias, a existência de dispositivo de segurança obrigatório em automóveis e a resposta rápida e adequada do serviço de saúde pós-acidente são ações fundamentais no enfrentamento dos AT.30

É preciso citar que há limitações no presente trabalho e, portanto, deve haver cautela nas interpretações dos resultados. O SIM, embora tenha melhorado a cobertura e a qualidade dos registros de óbito ao longo dos anos, o que certamente explica a redução da mortalidade na categoria ‘ocupante de outros tipos de transportes’, ainda apresenta problemas de subnotificação, preenchimento e codificação dos dados.14

Não obstante essas limitações, trata-se da primeira pesquisa a analisar a tendência temporal da mortalidade por AT no Piauí, apresentando os grupos mais acometidos e os mais expostos a esse tipo de fatalidade – negros, com baixa escolaridade e idosos –, além de permitir uma visualização, por análise espacial, da evolução da mortalidade no trânsito em cada município do estado. Deste modo, as informações produzidas pelo estudo permitem identificar os grupos e áreas prioritárias para o desenvolvimento de estratégias para prevenção desses eventos, fortalecendo as ações de proteção aos mais vulneráveis e promoção de trânsito seguro no estado, além de servir como subsídio ao aprimoramento de políticas já existentes, auxiliar no processo de elaboração, construção e aplicação de novos meios e instrumentos que visem à promoção de ambientes seguros e melhor qualidade de vida para sua população.

texto en

texto en