Introdução

A atenção primária à saúde (APS), porta de entrada preferencial do sistema de saúde do Brasil - Sistema Único de Saúde (SUS) -, tem atraído as atenções do debate sobre o processo de trabalho voltado ao enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs). Até o momento, a APS, que tem na Estratégia Saúde da Família (ESF) seu principal modelo de ação, não é capaz de oferecer atenção integral e continuada que consiga fazer frente à alta carga que as DCNTs representam para o país.1

As DCNTs atingem todas as nações e classes sociais, sendo a maioria das mortes atribuídas a elas, concentradas nas populações de média e baixa renda.2 Esse grupo de doenças representou 73,4% do total de óbitos no mundo, em 2017.3

Em 2015, no Brasil, as DCNTs foram responsáveis por 75,0% do total de óbitos, cujos principais grupos de causas foram: doenças do aparelho circulatório; câncer; doença respiratória crônica; e diabetes.4 Estes quatro grupos compartilham os principais fatores de risco para doenças crônicas: alimentação inadequada; tabagismo; inatividade física; e consumo abusivo de álcool.5

A alta carga de óbitos por DCNTs no Brasil é resultado da transição demográfica pela qual o país tem passado, de acelerado envelhecimento, decorrente da diminuição da fecundidade/natalidade e da mortalidade em todas as faixas etárias. Em 2010, a população brasileira na idade de 60 anos ou mais era de 19,6 milhões e, segundo estimativas, será de aproximados 41,5 milhões de indivíduos em 2030.6

Como iniciativa de redução da carga das DCNTs no país, merece destaque o ‘Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) no Brasil, 2011-2022’. Este plano prioriza o desenvolvimento de políticas públicas de promoção da saúde, prevenção e cuidado integral, direcionadas para o controle das DCNTs e seus fatores de risco. As diretrizes propostas contam com a APS como uma importante estratégia de produção de cuidado integral e continuado.7

Nesse contexto, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), implementado em 2011, vinculou o financiamento das equipes de APS a padrões de qualidade da gestão e do cuidado em saúde.8 O PMAQ-AB apresenta quatro fases: (i) a adesão e contratualização, (ii) o desenvolvimento, (iii) a avaliação externa e (iv) a recontratualização. Os instrumentos da avaliação externa do programa contêm questões que contemplam vários parâmetros, relacionados com a infraestrutura das unidades básicas de saúde (UBS) e o processo de trabalho das equipes de Saúde da Família.1, 8 Várias dessas questões referem-se às ações em DCNTs.

Alguns estudos1, 9-11 utilizaram o PMAQ-AB para avaliar ações de enfrentamento das DCNTs, porém não caracterizaram as atividades desenvolvidas no estado de Goiás. Para preencher essa lacuna, o presente trabalho teve como objetivo comparar as ações realizadas pela APS para atenção às DCNTs em Goiás, entre os anos de 2012 e 2014.

Métodos

Trata-se de um estudo descritivo, de comparação dos dados do ciclo I (2012) com os do ciclo II (2013/2014) do PMAQ-AB em Goiás, estado da região Centro-Oeste do Brasil. Goiás se estende sobre uma área de 340.111,376km2 e, em 2017, contava com uma população estimada de 6,779 milhões de habitantes, distribuídos entre 246 municípios, e uma densidade populacional de 19,9 hab./km2. No mesmo ano de 2017, o estado apresentava 39,0% de sua população com 40 anos ou mais de idade, enquanto em 2000 essa proporção era de 25,3%. Para a ordenação do sistema de saúde, em conformidade com o princípio de regionalização da Saúde no estado, Goiás está dividido em 18 Regiões de Saúde, dispõe de 1.409 equipes de Saúde da Família (eSF) e 65,3% de sua população está coberta pela APS.12

A avaliação externa do PMAQ-AB utiliza instrumentos padronizados, construídos com o propósito de abordar todas as dimensões da APS. No presente trabalho, consideraram-se dados do módulo II do instrumento de coleta do PMAQ-AB, colhidos de entrevista concedida pelo profissional de nível superior da eSF, sobre o processo de trabalho da equipe. Para permitir a comparação entre os dois momentos, foram selecionadas somente as eSFs que participaram dos dois ciclos do PMAQ-AB, cujo banco de dados está disponível no sítio eletrônico da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (https://aps.saude.gov.br/ape/esus).

Foram selecionadas variáveis relacionadas ao enfrentamento das doenças crônicas e promoção da saúde. Para possibilitar a comparação entre os dois ciclos, apenas as variáveis presentes nos dois momentos foram utilizadas, divididas em três dimensões: promoção da saúde; gestão do cuidado; e atividades na escola. A Figura 1 apresenta as dimensões definidas para o estudo, suas variáveis e o conteúdo de cada uma.

Figura 1 Variáveis selecionadas nos instrumentos do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica relacionadas ao enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, Goiás, 2012 e 2014

| Dimensão | Variável | Conteúdo da variável |

|---|---|---|

| Gestão do cuidado | Acolhimento à demanda espontânea | Proporção das equipes que realizam acolhimento à demanda espontânea. |

| Avaliação de risco e vulnerabilidade no acolhimento | Proporção das equipes que realizam avaliação de risco e vulnerabilidade no acolhimento dos usuários. | |

| Capacitação para avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade | Proporção das equipes que realizam o acolhimento e foram capacitadas para avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade dos usuários. | |

| Renovação de receitas sem a necessidade de marcação de consultas | Proporção das equipes que realizam renovação de receitas para os usuários de cuidado continuado/de programas como hipertensão e diabetes, sem a necessidade de marcação de consultas médicas. | |

| Reserva de vagas para buscar e mostrar resultados de exames | Proporção de equipes que reservam vagas na agenda ou um horário de fácil acesso ao profissional para que o usuário possa buscar e mostrar resultados de exames. | |

| Reserva de vagas para sanar dúvidas pós-consulta | Proporção de equipes que reservam vagas na agenda ou um horário de fácil acesso ao profissional para que o usuário possa sanar dúvidas pós-consulta ou mostrar como evoluiu sua situação. | |

| Todas as ações de gestão do cuidado | Proporção das equipes que realizam todas as ações de gestão do cuidado. | |

| Promoção da saúde | Apoio ao autocuidado para doenças crônicas | Proporção das equipes que realizam ações educativas e de promoção da saúde direcionadas para atividades em grupos com o objetivo de apoiar o autocuidado para doenças crônicas. |

| Ações direcionadas para mulheres | Proporção das equipes que realizam ações educativas e de promoção da saúde direcionadas para mulheres (câncer do colo do útero e de mama). | |

| Ações direcionadas para homens | Proporção das equipes que realizam ações educativas e de promoção da saúde direcionadas para homens. | |

| Ações direcionadas para idosos | Proporção das equipes que realizam ações educativas e de promoção da saúde direcionadas para idosos. | |

| Ações direcionadas para alimentação saudável | Proporção das equipes que realizam ações educativas e de promoção da saúde direcionadas para alimentação saudável. | |

| Incentivo a práticas corporais e atividade física | Proporção das equipes que incentivam e desenvolvem na unidade básica de saúde e/ou no território práticas corporais ou atividade física. | |

| Todas as ações de promoção da saúde | Proporção das equipes que realizam todas as ações de promoção da saúde. | |

| Atividade na escola | Realiza atividade na escola | Proporção das equipes que realizam atividades na escola. |

| Detecção precoce de hipertensão arterial | Proporção das equipes que realizam detecção precoce de hipertensão arterial. | |

| Avaliação nutricional | Proporção das equipes que realizam avaliação nutricional. | |

| Ações de segurança alimentar e promoção da alimentação saudável | Proporção das equipes que realizam ações de segurança alimentar e promoção da alimentação saudável. | |

| Promoção das práticas corporais e atividade física na escola | Proporção das equipes que realizam promoção das práticas corporais e atividade física na escola. | |

| Todas as ações de atividade na escola | Proporção das equipes que realizam todas as ações de atividade na escola. |

A execução das ações de práticas corporais e de atividade física, contempladas no instrumento de coleta separadamente, foram avaliadas em conjunto, definidas como ‘práticas corporais e/ou atividade física’.

Além das variáveis selecionadas a partir das questões presentes nos instrumentos, foram criadas três variáveis com estimativas da proporção das equipes que realizavam todas as ações previstas em cada dimensão: todas as ações de gestão do cuidado; todas as ações de promoção da saúde; e todas as ações de atividade na escola.

Para análise dos dados, foram estimadas as proporções referentes a cada variável de cada ciclo. Na comparação das proporções entre os dois ciclos do PMAQ-AB, foi utilizado o teste de McNemar para amostras pareadas. Considerou-se como valor crítico um p-valor menor que 0,05 (nível de significância de 5%). A tabulação dos dados e análise estatística foi realizada pelo software IBM SPSS Statistics, versão 22.0.

O projeto do estudo do PMAQ-AB foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, por meio do Protocolo no 487.055/2013, emitido em 2 de dezembro de 2013, de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466, de 12 de outubro de 2012.

Resultados

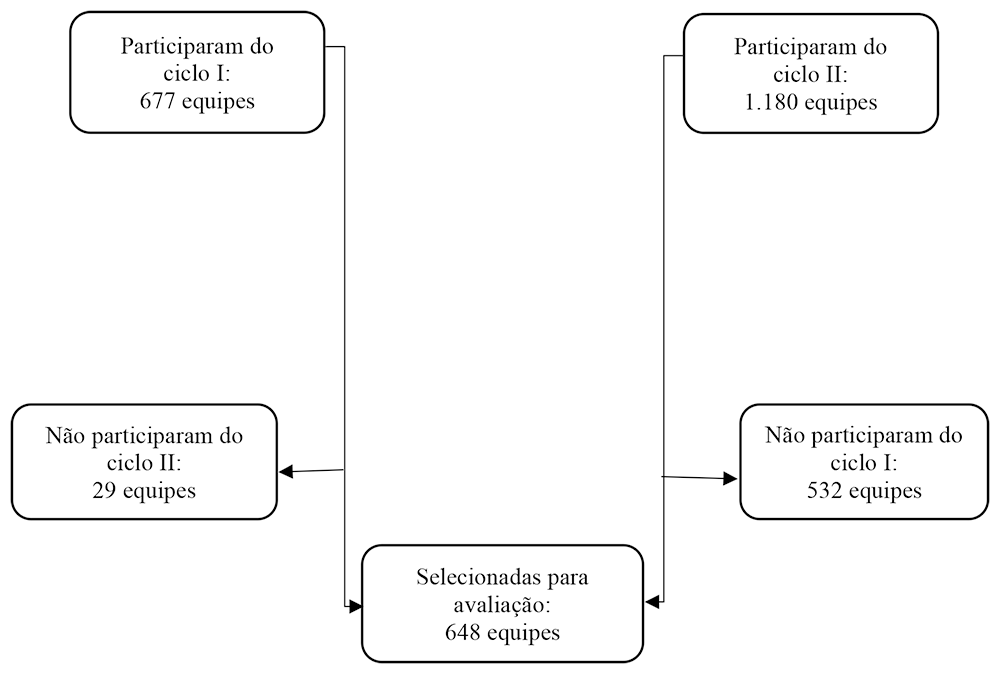

No ciclo I do PMAQ-AB, 677 equipes responderam ao questionário, sendo que 29 delas não participaram no segundo ciclo. Já no ciclo II do programa, 1.180 equipes participaram, respondendo ao questionário do módulo II, sendo que 532 delas não participaram do ciclo I. No final, foram comparados os questionários de 648 equipes com instrumentos preenchidos em ambos os ciclos (Figura 2).

Figura 2 Seleção das equipes de Saúde da Família que participaram dos ciclos do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, Goiás, 2012 e 2014

Todas as seis ações referentes à dimensão de gestão do cuidado apresentaram aumento significativo para o estado de Goiás (Tabela 1). Destacaram-se as variáveis ‘acolhimento à demanda espontânea’ e ‘avaliação de risco e vulnerabilidade no acolhimento’, que apresentaram aumento superior a 30 pontos percentuais entre os dois ciclos.

Tabela 1 Proporção de equipes de Saúde da Família que realizavam ações de gestão do cuidado, Goiás, 2012 e 2014

| Gestão do cuidado: Ações | n=648% (IC95%a) | ||

|---|---|---|---|

| Ciclo | p-valorb | ||

| I | II | ||

| Acolhimento à demanda espontânea | 65,6 (61,9;69,1) | 96,9 (95,3;98,0) | <0,001 |

| Avaliação de risco e vulnerabilidade no acolhimento | 55,7 (51,9;59,5) | 90,4 (87,9;92,5) | <0,001 |

| Capacitação para avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade | 33,0 (29,5;36,7) | 62,2 (58,4;65,8) | <0,001 |

| Renovação de receitas sem a necessidade de marcação de consultas | 73,1 (69,6;76,4) | 84,9 (81,9;87,4) | <0,001 |

| Reserva de vagas para buscar e mostrar resultados de exames | 50,3 (46,5;54,2) | 66,8 (63,1;70,3) | <0,001 |

| Reserva de vagas para sanar dúvidas pós-consulta | 47,8 (44,0;51,7) | 60,8 (57,0;64,5) | <0,001 |

| Todas as ações de gestão do cuidado | 16,0 (13,4;19,1) | 32,1 (28,6;35,8) | <0,001 |

a) IC95%: intervalo de confiança de 95%.

b) Teste de McNemar.

Em relação à dimensão de promoção da saúde (Tabela 2), observou-se aumento significativo das seguintes variáveis: ‘apoio ao autocuidado para doenças crônicas’ (de 55,1 para 68,5%), ‘ações direcionadas para homens’ (de 36,7 para 61,7%), ‘práticas corporais e/ou atividade física’ (de 67,6 para 78,4%) e ‘todas as ações de promoção da saúde’ (de 21,5 para 35,2%) (Tabela 2).

Tabela 2 Proporção de equipes de Saúde da Família que realizavam ações de promoção da saúde, Goiás, 2012 e 2014

| Promoção da saúde: Ações | n=648% (IC95%a) | ||

|---|---|---|---|

| Ciclo | p-valorb | ||

| I | II | ||

| Apoio ao autocuidado para doenças crônicas | 55,1 (51,2;58,9) | 68,5 (64,9;72,0) | <0,001 |

| Ações direcionadas para mulheres | 78,7(75,4;83,7) | 80,9 (77,7;83,7) | 0,35 |

| Ações direcionadas para homens | 36,7 (33,1;40,5) | 61,7 (57,9;65,4) | <0,001 |

| Ações direcionadas para idosos | 77,9 (75,6;80,1) | 81,2 (78,0;84,0) | 0,17 |

| Ações direcionadas para alimentação saudável | 73,9 (70,4;77,2) | 77,6 (74,3;80,7) | 0,12 |

| Práticas corporais e/ou atividade física | 67,6 (63,9;71,1) | 78,4 (75,1;81,4) | <0,001 |

| Todas as ações de promoção da saúde | 21,5 (18,5;24,8) | 35,2 (31,6;38,9) | <0,001 |

a) IC95%: intervalo de confiança de 95%.

b) Teste de McNemar.

As ações referentes à dimensão de atividades na escola apresentaram aumento significativo para todas as variáveis analisadas (Tabela 3). Destacaram-se as variáveis ‘detecção precoce de hipertensão arterial’, ‘avaliação nutricional’ e ‘ações de segurança alimentar e promoção da alimentação saudável’, as três com aumento superior a 20 pontos percentuais.

Tabela 3 Proporção de equipes de Saúde da Família que realizavam todas as ações de atividade na escola, Goiás, 2012 e 2014

| Atividade na escola: Ações | n=648% (IC95% a) | ||

|---|---|---|---|

| Ciclo | p-valorb | ||

| I | II | ||

| Realiza atividade na escola | 77,2 (73,8;80,2) | 88,9 (86,2;91,1) | <0,001 |

| Detecção precoce de hipertensão arterial | 37,7 (34,0;41,5) | 59,6 (55,7;63,3) | <0,001 |

| Avaliação nutricional | 47,5 (43,7;51,4) | 74,7 (71,2;77,9) | <0,001 |

| Ações de segurança alimentar e promoção da alimentação saudável | 55,1 (51,2;58,9) | 75,8 (72,3;78,9) | <0,001 |

| Promoção das práticas corporais e atividade física nas escolas | 35,3 (31,8;39,1) | 54,0 (50,2;57,8) | <0,001 |

| Todas as ações de atividade na escola | 22,2 (19,2;25,6) | 39,8 (36,1;43,6) | <0,001 |

| Todas as ações de promoção da saúde | 21,5 (18,5;24,8) | 35,2 (31,6;38,9) | <0,001 |

a) IC95%: intervalo de confiança de 95%.

b) Teste de McNemar.

Nenhuma variável/ação apresentou redução estatisticamente significativa no período transcorrido entre os dois momentos estudados, o ciclo I e o ciclo II do PMAQ-AB (Tabelas 1, 2 e 3).

Discussão

Os resultados do estudo demonstraram fortalecimento nas ações de enfrentamento das DCNTs pela APS em Goiás, no decorrer do tempo entre os dois momentos do estudo. Houve aumento na prática de 17 das 20 ações estudadas, e em nenhuma ocorreu diminuição. Todas as ações das dimensões ‘atividades na escola’ e ‘gestão do cuidado’ aumentaram, no período observado. Houve também aumento da promoção do autocuidado para doenças crônicas, das ações direcionadas para homens e de promoção de práticas corporais e/ou atividade física entre os usuários.

O aumento da prática das ações de acolhimento e avaliação de risco e vulnerabilidade é compatível com o observado para a região Norte do Brasil.9 O acolhimento deve ser realizado por uma equipe multiprofissional, com o propósito de ouvir o usuário e identificar suas necessidades, para que o atendimento seja o mais individualizado possível.13-14 Fundamentado em uma formação adequada dos profissionais, o acolhimento com classificação de risco pode se realizar paralelamente às ações programadas, aumentando o vínculo e melhorando o acesso ao serviço.9, 14

As prevalências das ações direcionadas às mulheres e da promoção de alimentação saudável, verificadas no estudo, são compatíveis com as identificadas para a região Centro-Oeste. As divergências encontradas para as demais ações de promoção podem estar relacionadas às diferenças entre os estados que compõem a região, como também à metodologia de seleção das equipes avaliadas.1 Valores inferiores aos de Goiás para promoção de alimentação saudável, atividade física e ações direcionadas às mulheres foram verificados em um estudo da atenção primária à saúde na Espanha.15 Os autores do estudo espanhol, entretanto, avaliaram apenas atividades comunitárias, enquanto o PMAQ-AB não especifica se as ações avaliadas são comunitárias ou individuais.

Grande parte das intervenções de prevenção e promoção da saúde voltadas para o enfrentamento das DCNTs busca promover a redução dos fatores de risco.16 Estudos revelam a existência de diversos obstáculos às ações da APS para promoção da saúde, como a baixa qualificação dos profissionais e a baixa adesão dos usuários.17-18 Em geral, ações voltadas para DCNTs continuam centradas no modelo biomédico, na consulta médica prescritiva.16 Atividades em grupo específicas para DCNTs são raras e, quando as há, geralmente se baseiam na transmissão de conhecimentos por métodos tradicionais, sem um acompanhamento centrado no usuário.18

A prevalência da promoção do autocuidado observada é compatível com a encontrada para a região Centro-Oeste10 e para o estado do Amazonas.11 O autocuidado apoiado é um dos elementos principais dos modelos voltados para o cuidado das DCNTs.19 O serviço de saúde deve investigar, o máximo possível, as necessidades específicas de cada indivíduo, incentivando-o e empoderando-o para o autocuidado e a promoção da própria saúde.20-21 Uma forma para facilitar essa atenção é a utilização de mídias sociais. A crescente popularização de ferramentas on-line na busca da informação permite que as redes sociais sejam um excelente meio de comunicação entre pacientes e profissionais da Saúde.21

O aumento das ações direcionadas para homens, revelada no estudo, é similar a resultados encontrados na literatura10, 22 e pode estar relacionada à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH). Esta política, instituída em 2009, tem por objetivo enfrentar os fatores de risco e melhorar o acesso aos serviços voltados à saúde do homem23 e, para tanto, faz-se necessário investir na formação dos profissionais e dispor de ações que respeitem as particularidades biológicas e culturais das pessoas do sexo masculino. Estratégias específicas, como visitas domiciliares em horários alternativos e ampliação do horário de funcionamento das unidades de saúde, podem contribuir para o estreitamento do vínculo dos homens com a APS.22-23

A promoção de práticas corporais e atividade física observada em Goiás foi superior à verificada para o Brasil e sua região Centro-Oeste.10, 24 Essa diferença pode estar relacionada ao fato de haver-se tomado os dados de práticas corporais e de atividade física agrupados, enquanto outros estudos apresentaram esses dados separadamente. O aumento da promoção de atividade física entre os dois momentos do PMAQ-AB pode ser um reflexo da implementação do plano de ações estratégicas para o enfrentamento das DCNTs, especialmente seu estímulo à construção de espaços físicos que proporcionem a prática esportiva, sob a supervisão de profissionais qualificados pelo Programa Academia da Saúde.25

O aumento das eSFs de Goiás que realizam atividades na escola é semelhante ao observado para o Centro-Oeste,26 provavelmente associado à implantação do Programa Saúde na Escola (PSE). Criado em 2007, o PSE implantou ações de avaliação e promoção da saúde no ambiente escolar, seguindo sua principal estratégia, a articulação entre escola e eSF em um mesmo território.26 A articulação escola-eSF pode ser confirmada nos resultados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE),27 corroborados no presente estudo ao se constatar que a maioria dos estudantes estão em escolas que realizam ações conjuntas com as eSFs. A PeNSE mostrou que os escolares apresentam alimentação inadequada e praticam pouca atividade física,27 ressaltando a necessidade de priorização das ações de promoção da alimentação saudável e das práticas corporais nas escolas, uma das competências da APS. A implantação desse tipo de ação deve ser articulada entre os serviços da Saúde e da Educação, nem sempre fácil ou simples de acontecer. A falta de planejamento entre os serviços responsáveis concentra o atendimento a condições agudas.28

A utilização do banco de dados do PMAQ-AB como fonte de estudo apresenta algumas limitações. As questões relacionadas à promoção da saúde não explicitaram o que considerar como ‘promoção’, além de não ter sido possível confirmar a execução de todas as ações avaliadas.

Os critérios de seleção das equipes também geram limitações para a generalização dos resultados. As equipes avaliadas não foram selecionadas por amostra probabilística, dificultando a extrapolação dos resultados e comparação com outros estudos. Como o objetivo principal do trabalho foi avaliar a melhora da oferta de ações entre os dois ciclos, foram selecionadas somente as equipes que estiveram nos dois momentos, o que reduziu o número de equipes avaliadas para pouco mais de 50% das eSFs do estado.

Outra limitação encontrada, para se realizar uma comparação temporal adequada, foi a diferença entre os instrumentos de avaliação dos dois momentos. Várias perguntas foram modificadas entre os ciclos I e II, de forma a alterar seu sentido; outras, presentes no ciclo I, foram excluídas do ciclo II, a exemplo das questões específicas sobre atenção à pessoa com hipertensão arterial sistêmica e diabetes, e, portanto, não foram selecionadas para avaliação. Na medida em que o número de variáveis comparáveis foi reduzido, a avaliação tornou-se menos abrangente.

Os resultados do estudo fornecem evidências de avanços importantes no enfrentamento das DCNTs pela APS em Goiás, entre os dois ciclos do PMAQ-AB. Não obstante, faz-se necessário um esforço para que todas as atividades dirigidas às DCNTs sejam realizadas pela integralidade de equipes multiprofissionais, na Estratégia Saúde da Família e na atenção primária à saúde em geral.

Para futuras avaliações do PMAQ-AB, recomenda-se a adequação do instrumento de coleta da pesquisa, visando incluir variáveis aptas a caracterizar, de maneira mais completa, os elementos essenciais de um modelo de atenção voltado às doenças crônicas não transmissíveis, coerentemente com a literatura nacional e internacional.

texto em

texto em

Curriculum ScienTI

Curriculum ScienTI