INTRODUÇÃO

A esquistossomose é uma das doenças endêmicas mais antigas no território brasileiro e constitui um dos principais problemas de saúde pública enfrentados no país, acometendo milhões de pessoas e levando muitas delas a óbito ao longo do tempo1.

A primeira iniciativa de investigação da esquistossomose no Brasil foi realizada entre 1947 e 19502. A partir desse levantamento, a doença passou a ser incluída na agenda de políticas públicas do Governo brasileiro3.

Em 1976, o Programa Especial de Controle da Esquistossomose foi criado e, em 1980, perdeu as características de programa especial. Passou então a ser denominado Programa de Controle da Esquistossomose (PCE), tornando-se um programa de rotina do Ministério da Saúde (MS). Essa iniciativa foi a primeira resposta institucional coordenada de combate à doença4. Desde então, o Programa passou por uma série de transformações até consolidar-se na década de 1990, após a criação e implementação do Sistema Único de Saúde (SUS). As ações de controle e vigilância da doença passaram a ser executadas de maneira descentralizada. Os municípios tornaram-se protagonistas no processo e passaram a realizar as principais ações de combate4,5.

Apesar dos esforços históricos mobilizados pelo Governo brasileiro no controle da doença, a esquistossomose ainda causa danos sociais e econômicos6. De acordo com o Inquérito Nacional de Prevalência da Esquistossomose mansoni e Geo-helmintoses7, realizado entre 2010 e 2015, a taxa de positividade para a doença ainda é alta em estados como Sergipe, Minas Gerais, Alagoas, Bahia e Pernambuco. Os custos financeiros direto e indireto da doença foram estimados em mais de US$ 41 milhões aos cofres públicos no ano de 20158.

Além disso, na literatura especializada, os trabalhos que analisam o impacto das políticas públicas em relação à doença abordam localidades específicas, geralmente estados, e intervalos curtos de tempo9. A produção de estudos agregados e transversais a nível nacional é escassa.

Diante disso, torna-se necessário avaliar a política de controle de forma ampla, focada no território brasileiro, ao longo de toda a série histórica. O objetivo deste trabalho é analisar os indicadores epidemiológicos da esquistossomose no Brasil entre 1995 e 2017.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo é de caráter descritivo, retrospectivo e transversal, com abordagem quantitativa. As análises principais foram processadas a partir de dados secundários presentes no repositório do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Todas as informações são agregadas por ano e possuem os estados como nível de espacialidade.

No Sistema de Informação do Programa de Controle da Esquistossomose (SISPCE), foram coletadas as seguintes variáveis: i. população trabalhada (número de pessoas que receberam o recipiente para coleta do material para exame); ii. exames realizados; iii. exames positivos; iv. pacientes a tratar; e v. pacientes tratados. O intervalo temporal adotado foi de 1995 a 201710.

As informações sobre o total de internações no SUS em decorrência de esquistossomose são oriundas do Sistema de Informações Hospitalares11, cuja série temporal incluiu o período de 2008 a 2017. Por sua vez, os dados de óbito foram provenientes do Sistema de Informação sobre Mortalidade12, no qual a esquistossomose é representada pelo código B65 na categoria da CID-10. O intervalo de tempo considerado foi de 1996 a 2017. As informações da população residente nos estados em cada ano foram obtidas por meio das estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística13.

É importante ressaltar que, durante o período analisado, os dados sobre população trabalhada, exames realizados e positivos, pacientes a tratar e tratados não foram obtidos de forma padronizada pelos estados. Além disso, os critérios de escolha da população trabalhada, realização dos exames e tratamento variaram ao longo dos anos*. Outra questão que compromete a avaliação da série histórica de forma contínua foi a implementação de iniciativas paralelas, como o Plano de Ação 2011-2015 do MS14, que envolveu centenas de municípios em oito estados endêmicos com vistas à implementação de tratamento coletivo. Outras iniciativas que podem comprometer a análise da série história foram o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco15 e o Plano para Redução e Eliminação das Doenças Negligenciadas no Estado de Pernambuco (PROGRAMA SANAR)16.

Em seguida, foram calculados os indicadores epidemiológicos da doença, estabelecidos pelo MS, e que são os parâmetros de análise do trabalho1:

Percentual de positividade (PP): é definido como a proporção de pessoas com esquistossomose em relação ao total de pessoas examinadas, em um mesmo ano†.

Taxa de mortalidade (TME): é definida como o número de óbitos por esquistossomose dividido pelo número de pessoas da população residente em determinado espaço geográfico, em um mesmo ano.

Taxa de internação (TIE): é o número de internações hospitalares por esquistossomose pagas pelo SUS dividido pelo número de pessoas da população residente em determinado espaço geográfico, em um mesmo ano.

A TME e a TIE são indicadores de morbimortalidade úteis para observar indiretamente a tendência da mortalidade entre os estados ao longo do tempo. Por sua vez, o PP é um indicador de análise operacional do Programa.

As taxas de redução foram calculadas, levando em consideração os valores de início e de fim da série, da seguinte forma:

Os estados são codificados de acordo com o tipo de transmissão em seus respectivos territórios. O MS utiliza duas categorias: áreas endêmicas e de transmissão focal17.

A análise estatística, aplicada neste estudo, combinou técnicas descritivas e multivariadas. Foi empregado o teste t para comparar a média dos indicadores em cada tipo de área de transmissão.

Todos os procedimentos estatísticos foram realizados no software R Statistical v3.6.3. Materiais para replicação, incluindo dados originais, tratados e scripts computacionais, estão publicamente disponíveis em: https://osf.io/trjg8/.

RESULTADOS

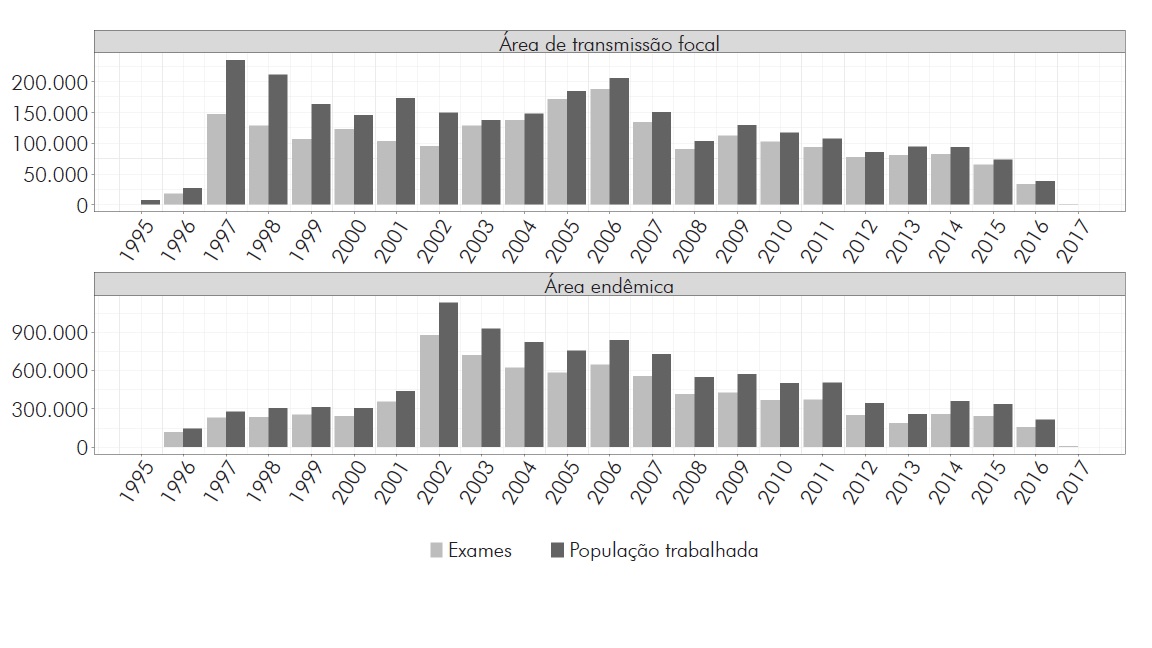

Durante o período analisado, 35.273.093 pessoas foram contempladas com materiais para a realização dos testes, e 26.931.020 exames foram realizados pelo PCE. Os menores valores foram registrados nos anos de 1995 (10.132 pessoas e 9.720 exames) e 2017 (14.286 pessoas e 9.560 exames). Por outro lado, o ano de 2006 foi o que registrou os maiores valores de cobertura e atendimento: 2.777.845 e 1.935.224, respectivamente (Figura 1).

Figura 1 - Quantidade de exames diagnósticos realizados pelo PCE e população trabalhada no Brasil ao longo da série (1995-2017)

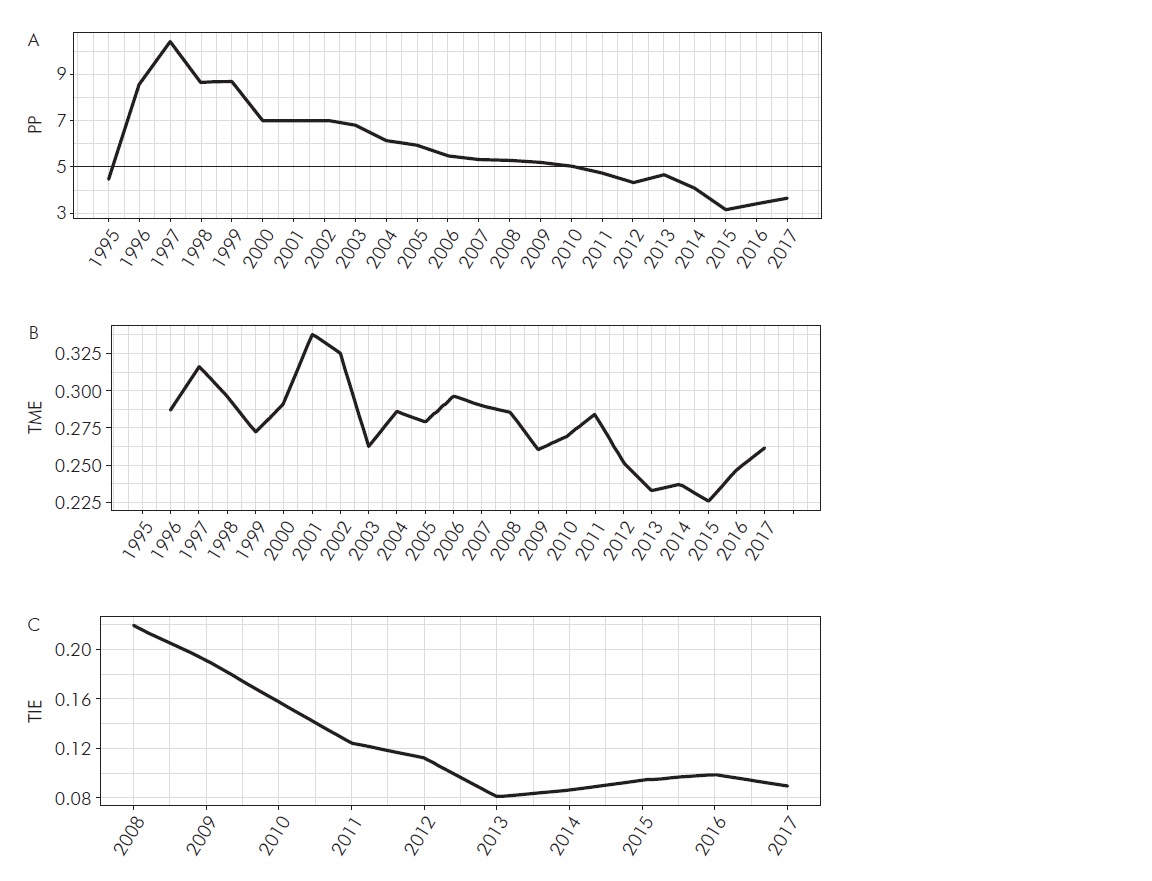

A variação dos indicadores epidemiológicos da esquistossomose ao longo do tempo, utilizando as informações do PCE, também foi analisada (Figura 2). A linha horizontal na figura 2A representa a meta de redução da positividade preconizada pelo MS para as localidades de área endêmica da doença1. No início da série, em 1995, o país apresentou um PP de 4,43%. Em 2017, apresentou um valor de 3,65%. Considerando o período analisado, houve uma redução de 17,60%. Em 1997, foi constatado o maior PP, 10,42%. A partir desse ano, o país passou por uma redução progressiva do indicador até que, em 2010, atingiu a meta dos 5%.

A tendência geral da TME, ao longo do tempo, foi de queda. O país passou de 0,28 óbitos/100.000 habitantes em 1996 para 0,26 óbitos/100.000 habitantes em 2017. A maior TME foi registrada em 2001 (0,34) e a menor, em 2015 (0,22). Os dados referentes à TIE estão disponíveis a partir de 2008, e pôde-se observar uma redução progressiva dessa taxa até 2013. A partir desse ano, a TIE permaneceu estabilizada e abaixo de 0,12/100.000 habitantes. No início da série, o país apresentou uma taxa de 0,22 internações/100.000 habitantes. Ao final, apresentou um valor de 0,09 em 2017, representando uma redução de 59,09%. Vale ressaltar que, depois de 2015, constata-se uma tendência de crescimento no PP e na TME (Figura 2).

Um dos princípios operacionais do PCE é a adoção de estratégias específicas em função da natureza da transmissão (focal ou endêmica) na área a ser trabalhada. Nas áreas de transmissão focal, foram atendidas 5.991.915 pessoas, e 4.480.179 exames foram realizados. Por sua vez, as localidades endêmicas registraram 22.450.841 exames realizados, com uma cobertura de 29.281.178 pessoas. Nos dois grupos, assim como observado na figura 1, os anos de 1995 e 2017 registraram os menores quantitativos operacionais do Programa (Figura 3).

Figura 3 - Variação da quantidade de exames diagnósticos realizados pelo PCE e população trabalhada no Brasil ao longo da série (1995-2017)

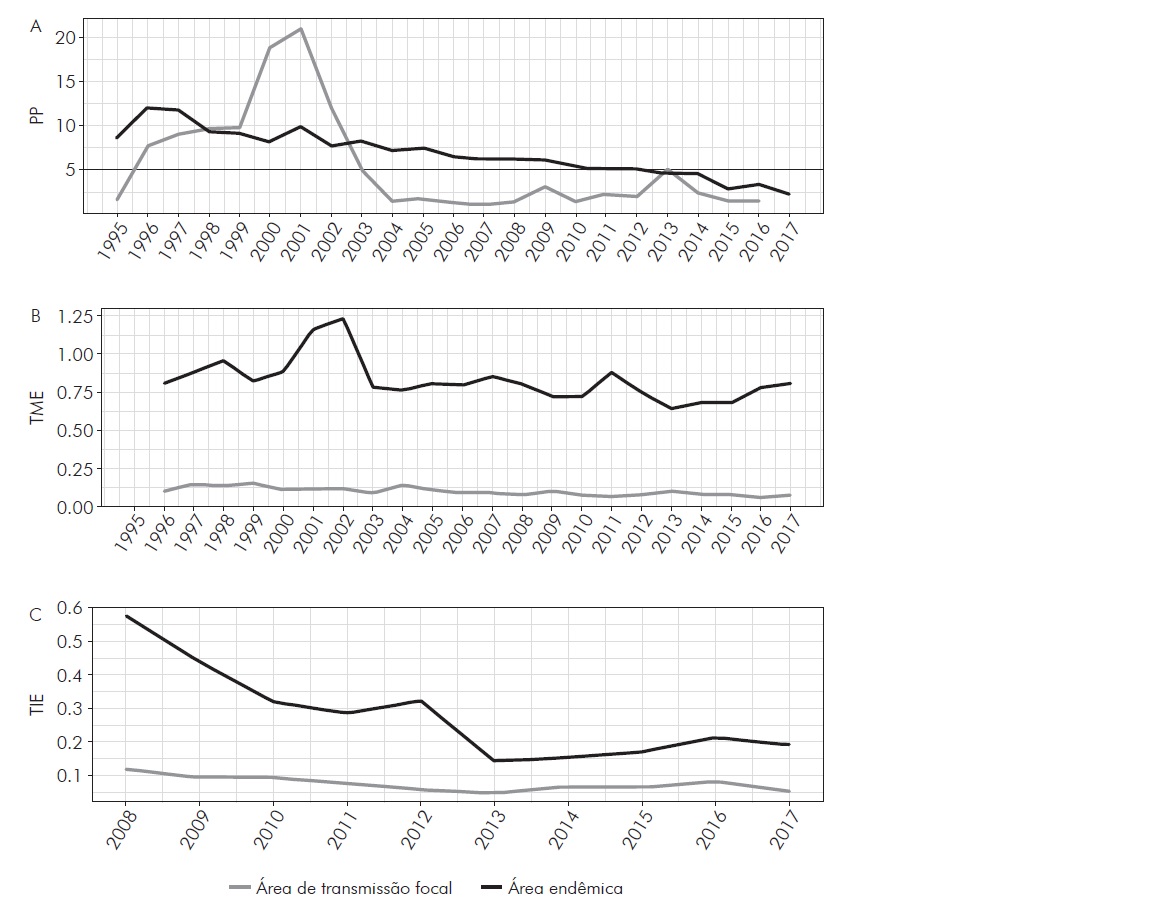

Nas áreas de transmissão focal, o PP apresentou uma tendência de crescimento até atingir o pico, em 2001, com 21,01%. A partir desse ano, o PP apresentou uma queda vertiginosa até 2004, quando alcançou o valor de 1,45% e manteve-se abaixo do platô de 5% durante quase todo o período. Em relação às áreas endêmicas, a tendência foi de queda. Em 1995, o PP foi de 8,57% e, em 2017, 2,32%, representando uma redução de 72,92% ao longo do tempo (Figura 4).

Figura 4 - Variação dos indicadores epidemiológicos do PCE em cada área de cobertura no Brasil ao longo da série (1995-2017)

A mortalidade foi maior nos territórios endêmicos do que nos de transmissão focal (t = 23,752; p-valor < 0,001; IC 95% = 0.66-0.79). No entanto, a TME pouco mudou em relação ao início da série nas duas áreas, em especial nas de transmissão focal. As localidades endêmicas apresentaram um crescimento, que alcançou o pico em 2002, com uma TME de 1,23 óbitos/100.000 habitantes, e decaiu logo em seguida. Por fim, a TIE dos pacientes das áreas endêmicas foi maior do que das áreas de transmissão focal (t = 4,6178; p-valor < 0,01; IC 95% = 0.10-0.30). Durante o período, a TIE apresentou uma redução nos dois territórios. Nas áreas de transmissão focal, a redução foi de 58,33%, enquanto nas endêmicas foi de 66,66% (Figura 4).

DISCUSSÃO

A avaliação dos resultados examina a mudança no status quo social que uma política pública pretende atingir, tendo como foco as características da população, observadas por meio de metas pré-estabelecidas18.

Apesar de ser umas das políticas de saúde mais longevas no país, o PCE ainda sofre problemas estruturais em sua implementação. O Programa apresenta deficiências na gestão e na execução de projetos de educação em saúde5. A fragilidade burocrática dos municípios faz com que problemas como a instabilidade profissional e a insuficiente autonomia técnico-gerencial apareçam19. Um estudo realizado em municípios da área endêmica do estado de Minas Gerais mostrou que, na atenção básica, 57,8% das equipes da Estratégia Saúde da Família realizavam suas ações de maneira insatisfatória ou crítica e 8,1% não utilizavam o método diagnóstico preconizado pelo governo20. Esses problemas refletem a situação de muitos municípios da área endêmica de Pernambuco, que possuem dificuldades em consolidar e integrar as ações do PCE dentro de seus respectivos programas de saúde5,21,22,23.

Por sua vez, a avaliação dos resultados do Programa tem uma abrangência espacial localizada, voltada para áreas endêmicas da doença nos estados mais afetados. Em Minas Gerais, foi identificada uma redução brusca nos níveis de prevalência da doença e também na proporção de caramujos infectados após o tratamento farmacológico com oxamniquina e aplicações de niclosamida em águas fluviais durante 1983 e 198724. A frequência da forma hepatoesplênica diminuiu de 7% para 1,3% entre 1981 e 200525. Além disso, o Programa também alcançou redução na prevalência de geo-helmintoses em áreas rurais do Estado, após o fornecimento de água tratada de 1997 a 201326.

As campanhas de tratamento quimioterápico, realizadas entre 1977 e 1996, em Pernambuco, reduziram a prevalência da esquistossomose nos municípios endêmicos27. Porém, na última avaliação, em 1996, a maioria deles ainda possuíam localidades com prevalência acima de 50%. Outra iniciativa de sucesso adotada no território pernambucano foi o PROGRAMA SANAR. Essa política pública foi eficaz na redução da ocorrência de esquistossomose em áreas hiperendêmicas do Estado, com maior resposta em áreas com dois ciclos de tratamento coletivo16. Na Bahia, foi constatada a redução da prevalência da doença na fase inicial e o aumento logo em seguida durante o período de 1982 a 19923. Houve também redução na quantidade de áreas que apresentavam prevalência menor que 5%.

Os primeiros esforços em avaliar o impacto do PCE de forma ampla, no tempo e no espaço, começaram a partir de Amaral et al.28, que analisaram os dados disponíveis da doença entre 1976 e 2003 e utilizaram quatro variáveis de interesse: a) percentual de portadores de Schistosoma mansoni; b) mortalidade por esquistossomose; c) taxa de internação; e d) idade média dos óbitos. Segundo os autores, após a implementação do Programa, houve redução de 38,5% no percentual de portadores, de 63,4% na taxa de mortalidade e de 77,3% na taxa de internação.

No âmbito internacional, em 2011, o Brasil tornou-se signatário da Resolução WHA65-21 da Organização Mundial da Saúde, a qual visava a eliminação da esquistossomose. Contudo, diante da complexidade do controle da doença em um território tão vasto quanto o brasileiro, os objetivos do PCE foram redirecionados. A eliminação da doença como problema de saúde pública ficou restrita apenas a áreas não endêmicas, enquanto que, nas áreas endêmicas, a meta passou a ser a redução da prevalência a níveis aceitáveis, inferiores a 5%1. Os achados levantados neste estudo apontam que a taxa de positividade nas áreas endêmicas encontra-se dentro dos critérios estabelecidos internacionalmente, apesar da doença ainda não ter sido eliminada nas áreas de transmissão focal.

Entretanto, as análises produzidas neste trabalho devem ser vistas de forma crítica e cautelosa, já que há importantes limitações operacionais do PCE que impactam os dados fornecidos no SISPCE. Além disso, para a realização de uma análise mais fidedigna do desempenho do Programa, seria necessário conhecer os indicadores epidemiológicos da esquistossomose antes de sua implementação e fazer uma avaliação comparativa. Com tais informações, seria possível elaborar modelos de análise contrafactual que estimassem cenários epidemiológicos na ausência da política. A questão do registro de informações é um problema crônico do PCE e que dificulta o planejamento das ações de vigilância epidemiológica a nível agregado29,30.

Um outro ponto que limita a avaliação do alcance dos resultados diz respeito à diminuição progressiva das atividades do PCE a partir de 2007, o que pode ser consequência da redução de recursos destinados aos programas de combate às doenças negligenciadas31. Coincidentemente, a partir da redução da cobertura e dos procedimentos realizados, os indicadores epidemiológicos também passaram a apresentar uma tendência de queda. Esse fenômeno levanta a hipótese de que a retração observada não está associada a um possível efeito do Programa, mas sim à sua limitação operacional. Em locais onde a testagem para uma determinada doença é baixa, é de se esperar que seus indicadores de incidência também sejam baixos. Isso faz com que as estimativas fiquem subestimadas.

Por fim, vale ressaltar que, apesar dos problemas estruturais, o PCE ainda é uma renomada experiência institucional no combate à doença. Isso porque, enquanto programas internacionais na China32,33 e na África34,35 focam seus esforços em ações farmacológicas, o PCE articula ações de busca ativa e tratamento dos portadores da infecção e quimioprofilaxia1. Iniciativas de caráter sanitário e social, bem como ações de educação em saúde, ainda que recomendadas, são realizadas de forma pontual.

Este trabalho contribui ao debate em torno da avaliação dos resultados do PCE. As melhorias registradas no cenário epidemiológico precisam ser consideradas com cautela, uma vez que as informações não foram obtidas de forma padronizada. Além disso, este estudo também chama a atenção para a necessidade de mudanças institucionais que garantam a atuação da política em um maior alcance operacional e social.

CONCLUSÃO

Apesar da estabilização dos indicadores epidemiológicos no período, não há como inferir que a mesma seja devido à efetividade do PCE, visto que há indisponibilidade de informações anterior à aplicação da política e progressiva redução operacional, que podem subestimar a magnitude dos indicadores.