INTRODUÇÃO

Doenças fúngicas sistêmicas graves são consideradas de importância em casos de agravos/condições que diminuem a resistência do organismo, como síndrome da imunodeficiência adquirida (aids), doenças tumorais, quimioterapia, corticoterapia prolongada, uso de antimicrobianos de amplo espectro e longa permanência hospitalar1. Apesar disso, os fungos são subestimados como causadores de doenças em humanos e os óbitos negligenciados2.

Os avanços na medicina contemporânea, com o objetivo de prolongar a sobrevida de pacientes, contribuíram para aumentar a incidência de infecções fúngicas invasivas de origem hospitalar. Esses microrganismos são capazes de causar infecções nosocomiais com alta mortalidade3. Procedimentos cirúrgicos de grande complexidade, perda de integridade das barreiras naturais, múltiplos procedimentos invasivos e terapia antibiótica prolongada são fatores que contribuem para o preocupante aumento das infecções fúngicas, principalmente nas unidades de terapia intensiva (UTI)4. Além das UTI, outros setores, como centro cirúrgico, unidades de pediatria, berçário neonatal, clínica médica e/ou cirúrgica, também são propícios à disseminação desses patógenos5.

O meio aéreo interno hospitalar tem grande relação com as infecções hospitalares fúngicas. Nesse contexto, são escassos os estudos que abordam o tema no Brasil, com poucos dados comparativos sobre a relação desses patógenos e a microbiota aérea de hospitais6. Aos poucos, os fungos se disseminaram silenciosamente, aumentaram seu poder de agressão concorrendo para infecções graves, muitas vezes resistentes aos antifúngicos convencionais, com predisposição a óbito7.

Adultos e crianças enfrentam hoje sobrecarga combinada de doenças infecciosas, incluindo infecções fúngicas1. Pesquisas costumam focar em doenças específicas, como a aids e a malária; entretanto, existem poucos dados que demonstrem o real impacto da infecção fúngica, o que têm sido reconhecido como uma barreira à tomada de decisões em saúde pública pelas autoridades globais, uma vez que costumam ser subdiagnosticadas1,8.

A incidência das infecções fúngicas varia de acordo com as condições socioeconômicas, a região geográfica, os hábitos culturais e o número de indivíduos portadores de fatores de risco, que são principalmente os imunodeprimidos e os que utilizam procedimentos invasivos9. Em contrapartida, não houve aumento concomitante da capacidade de resposta do sistema de saúde na implementação e articulação de medidas para mitigar esse fenômeno. Como consequência, houve o aumento das doenças causadas por fungos e os sérios problemas que essa situação acarreta10.

A literatura científica relata incertezas nas estimativas das doenças fúngicas, resultado da vigilância deficiente e da carência de registros. São poucos os estudos que utilizam bases de dados hospitalares e alguns apresentam limitações1. Nesse contexto, este estudo foi realizado para determinar a prevalência de doenças fúngicas sistêmicas e os aspectos clínicos e epidemiológicos dos pacientes internados em um hospital público de referência em doenças infecciosas e parasitárias no estado do Pará, Amazônia, Brasil, no período de 2008 a 2017.

MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo transversal analítico envolvendo aspectos clínicos e epidemiológicos de pacientes internados no Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), hospital de referência em doenças infecciosas no Pará, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017. Os pacientes que tiveram doença fúngica sistêmica como diagnóstico principal ou secundário foram eleitos para o estudo, mediante consulta na base de dados interna (software DataFlex) do Departamento de Arquivo Médico e Estatístico do HUJBB. As doenças fúngicas foram identificadas segundo o Código Internacional de Doenças (CID-10) no período mencionado.

Elaborou-se um protocolo com informações demográficas, epidemiológicas e clínicas, tais como idade, gênero, ocupação, procedência, escolaridade, tempo de internação, sinais e sintomas e desfecho dos casos. As informações ausentes (não informadas) ou ilegíveis foram excluídas do cálculo das variáveis.

Considerou-se comorbidades as doenças crônicas que predispõem o paciente a desenvolver outras doenças. Foram consideradas complicações as patologias agudas que surgiram no decorrer da hospitalização. O tempo de permanência hospitalar compreendeu o intervalo entre a data da internação hospitalar e o desfecho (alta ou óbito). A amostra foi categorizada em dois grupos: pacientes com e sem HIV/aids.

Os dados foram compilados nos programas Epi-Info v6.04, Microsoft Excel 2000 e BioEstat v5.0. Foi feita a estatística descritiva, e, para a avaliação da relação entre as variáveis qualitativas, foram utilizados testes de associação (teste G, teste binomial para duas proporções). Para a comparação entre as variáveis quantitativas, foram aplicados os testes de Kruskal-Wallis e de Mann-Whitney, uma vez que não apresentaram distribuição normal (D'Agostino-Pearson p < 0,05). Foi adotado o nível de significância de 5%.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Pará, parecer nº 2.728.426 de 21 de junho de 2018, com prévia aprovação da Gerência de Ensino e Pesquisa da instituição coparticipante (HUJBB), em 26 de abril de 2018.

RESULTADOS

Foram registrados 859 casos de doenças fúngicas, com prevalência de 2,5% sobre o total de internações (34.850) no período de 2008 a 2017.

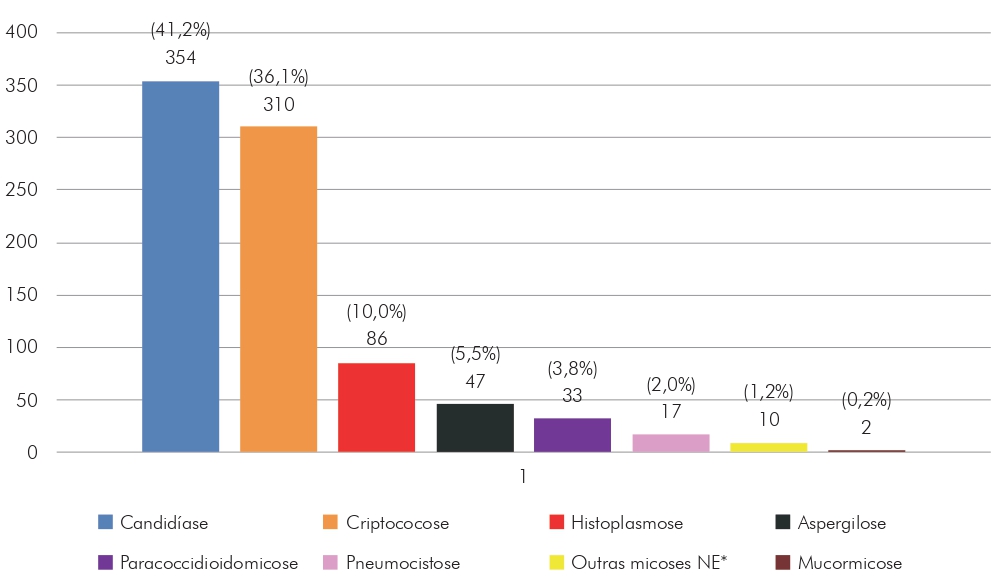

Quanto à frequência das doenças fúngicas, houve predomínio de candidíase (41,2%; 354/859) e registros de criptococose (36,1%; 310/859) e histoplasmose (10,0%; 86/859) (Figura 1).

* NE: Não especificadas (CID-10).

Figura 1 - Distribuição das doenças fúngicas em pacientes internados no HUJBB, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017, em Belém, estado do Pará, Brasil

Os dados demográficos e clínicos dos pacientes com doenças fúngicas mostram que o sexo masculino (61,7%) e os adultos (81,8%) foram significativamente mais acometidos pelas doenças fúngicas diagnosticadas neste estudo (p < 0,0001, teste G), sem diferença de idade (p > 0,05, teste de Kruskal-Wallis), com mediana de 34 anos de idade e média de 34,7 ± 15,3 anos. A maioria (61,5%) era procedente da Região Metropolitana de Belém. Entre as atividades profissionais (ocupações) exercidas pelos pacientes, do lar (12,2%), estudante (10,9%) e agricultor(a) (9,0%) foram as mais frequentes (Tabela 1).

Tabela 1 - Dados demográficos e clínicos dos pacientes internados com doença fúngica no HUJBB, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017, em Belém, estado do Pará, Brasil

| Variáveis | N | % |

|---|---|---|

| Sexo | ||

| Masculino | 530 | 61,7 |

| Feminino | 329 | 38,3 |

| Idade | ||

| 34,7 ± 15,3 anos (média ± DP) | ||

| 34 anos (mediana) | ||

| (mínimo: menor de 1 ano; máximo: 104 anos) | ||

| Faixa etária | ||

| 0-9 anos | 55 | 6,4 |

| 10-19 anos | 53 | 6,2 |

| 20-59 anos | 703 | 81,8 |

| ≥ 60 anos | 48 | 5,6 |

| Escolaridade* | ||

| Analfabeto | 27 | 5,4 |

| 1-3 anos de estudo | 167 | 33,7 |

| 4-7 anos de estudo | 164 | 33,1 |

| 8-11 anos de estudo | 91 | 18,3 |

| 12 ou > anos de estudo | 24 | 4,8 |

| Não se aplica† | 23 | 4,7 |

| Procedência* | ||

| Região Metropolitana de Belém | 473 | 61,5 |

| Interior do Pará | 294 | 38,2 |

| Outros Estados | 2 | 0,3 |

| Atividades profissionais (ocupações)* | ||

| Do lar | 57 | 12,2 |

| Estudante | 51 | 10,9 |

| Agricultor(a) | 42 | 9,0 |

| Doméstica | 37 | 7,9 |

| Desempregado(a) | 32 | 6,9 |

| Pedreiro | 20 | 4,3 |

| Aposentado(a) | 18 | 3,9 |

| Autônomo | 16 | 3,4 |

| Vendedor(a) | 16 | 3,4 |

| Serviços gerais | 14 | 3,0 |

| Pescador(a) | 13 | 2,8 |

| Professor(a) | 12 | 2,6 |

| Comerciante | 11 | 2,4 |

| Vigilante | 10 | 2,1 |

| Barbeiro | 9 | 1,9 |

| Cozinheiro(a) | 9 | 1,9 |

| Motorista | 9 | 1,9 |

| Outras‡ | 91 | 19,5 |

| Portador de HIV/aids | ||

| Sim | 589 | 68,6 |

| Não | 270 | 31,4 |

| Comorbidades | ||

| Sim | 82 | 9,5 |

| Não | 777 | 90,5 |

| Complicações | ||

| Sim | 57 | 6,6 |

| Não | 802 | 93,4 |

| Tempo de permanência hospitalar | ||

| Mediana = 25 dias | ||

| 1º quartil = 13 dias; 3º quartil = 46 dias |

* Informação incompleta nos prontuários de alguns dos 859 pacientes; † Faixa etária de crianças em idade não escolar; ‡ Estivador, mecânico, auxiliar administrativo, artesão, eletricista, morador de rua, balconista, etc.

Dos 859 pacientes com doenças fúngicas, 68,6% eram portadores de HIV/aids (Tabela 1), e as doenças fúngicas estiveram significativamente mais presentes nesses indivíduos (p < 0,0001, teste G).

Candidíase, criptococose e histoplasmose foram as doenças fúngicas mais frequentes no grupo com HIV/aids, e a pneumocistose ocorreu exclusivamente nesses pacientes (Tabela 2).

Tabela 2 - Frequência de doenças fúngicas em pacientes com e sem HIV/aids internados no HUJBB, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017, em Belém, estado do Pará, Brasil

| Doença fúngica | Portador de HIV/aids | Total de pacientes | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Sim | Não | |||||

| N | % | N | % | N | % | |

| Aspergilose | 4 | 8,5 | 43 | 91,5 | 47 | 5,5 |

| Candidíase | 305 | 86,2 | 49 | 13,8 | 354 | 41,2 |

| Criptococose | 176 | 56,8 | 134 | 43,2 | 310 | 36,1 |

| Histoplasmose | 76 | 88,4 | 10 | 11,6 | 86 | 10,0 |

| Paracoccidioidomicose | 6 | 18,2 | 27 | 81,8 | 33 | 3,8 |

| Pneumocistose | 17 | 100,0 | - | - | 17 | 2,0 |

| Mucormicose | - | - | 2 | 100,0 | 2 | 0,2 |

| Micoses não especificadas | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 10 | 1,2 |

| Total | 589 | 68,6 | 270 | 31,4 | 859 | 100,0 |

Sinal convencional utilizado: - Dado numérico igual a zero, não resultante de arredondamento.

A candidíase (41,2%) foi a mais frequente das infecções fúngicas, tendo sido encontrada em 354 pacientes. As formas clínicas foram oroesofágica (79,7%; 282/354), de pele e anexos (1,7%; 6/354), vaginal (1,1%; 4/354), invasiva (0,8%; 3/354) e não especificada (16,7%; 59/354). A maioria dos casos ocorreu em portadores de HIV/aids (86,2%).

Considerando as três principais doenças fúngicas diagnosticadas nos pacientes com e sem HIV/aids, os sinais e sintomas clínicos mais frequentes foram: febre (70,7%), manifestações respiratórias (tosse - 39,5%; dispneia - 21,9%) e diarreia (34,8%). Especificamente naqueles com criptococose, predominaram febre e sintomas meníngeos; e, naqueles com histoplasmose, febre e sintomas respiratórios (tosse e dispneia).

A idade foi semelhante entre os grupos portadores de HIV/aids e sem HIV/aids (p = 0,1207, teste de Mann-Whitney), com medianas de 34 e 32 anos, respectivamente.

O tempo de permanência hospitalar para os pacientes com HIV/aids apresentou uma mediana de 24 dias (1º quartil = 12 dias; 3º quartil = 42 dias), significativamente menor do que os 32 dias (1º quartil = 14 dias, 3º quartil = 55,5 dias) daqueles sem HIV/aids (p = 0,0007, teste de Mann-Whitney).

As comorbidades estiveram presentes em 1,5% (9/589) dos pacientes com HIV/aids, e as complicações, em 4,4% (26/589). No grupo de pacientes sem HIV/aids, 27,0% (73/270) apresentaram comorbidades, e 11,5% (31/270), complicações. Dessa forma, as comorbidades ocorreram significativamente com maior frequência nos pacientes sem HIV/aids (p < 0,001).

Nos portadores de HIV/aids, as comorbidades mais frequentes foram doença pulmonar obstrutiva crônica (44,4%; 4/9), seguida de diabetes mellitus (22,2%; 2/9) e bronquiectasia, doença cardiovascular e hepatite C (11,1%; 1/9 cada). Nesse grupo, as complicações encontradas foram tuberculose ativa (miliar, pulmonar e meníngea) (50,0%; 13/26), seguida de meningite por Toxoplasma (23,1%; 6/26) e criptosporidiose, úlcera gástrica, doença hepática tóxica, neoplasia (sarcoma de Kaposi), varicela, infecção de partes moles e malária falciparum (3,8%; 1/26, cada).

O grupo de pacientes sem HIV/aids apresentou comorbidades diversas, sendo as mais frequentes: doença pulmonar crônica (41,1%; 30/73), com predomínio de bronquiectasia (26,0%; 19/73); doença cardiovascular (19,2%; 14/73); e diabetes mellitus (11,0%; 8/73). As principais complicações nesse grupo foram pneumonias (54,8%; 17/31) e tuberculose ativa (19,4%; 6/31).

O óbito ocorreu em 19,7% (169/859) dos pacientes com e sem HIV/aids (Tabela 3).

Tabela 3 - Desfecho dos casos de doenças fúngicas nos grupos de pacientes com e sem HIV/aids internados no HUJBB, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017, em Belém, estado do Pará, Brasil

| Desfecho | Portador de HIV/aids | Total de pacientes | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Sim | Não | |||||

| N | % | N | % | N | % | |

| Alta hospitalar | 460 | 78,1 | 230 | 85,2 | 690 | 80,3 |

| Óbito | 129 | 21,9 | 40 | 14,8 | 169 | 19,7 |

| Total | 589 | 100,0 | 270 | 100,0 | 859 | 100,0 |

Entre os pacientes portadores de HIV/aids com comorbidades (9/589), 33,3% (3/9) evoluíram para óbito, e, naqueles sem comorbidades (580/589), o óbito foi de 21,7% (126/580), sem diferença estatística entre eles (p = 0,2017).

Dentre as comorbidades observadas no grupo com HIV/aids, a doença pulmonar crônica foi a mais frequente (44,4%; 4/9). Desses, três tiveram diagnósticos fúngicos de aspergilose pulmonar e candidíase oral, com evolução favorável; e o quarto paciente, diagnosticado com meningite criptocócica, evoluiu para óbito. Ainda nesse grupo, a segunda maior comorbidade foi diabetes mellitus (22,2%; 2/9), sendo que um paciente com diagnóstico fúngico de candidíase oral e aspergilose evoluiu para alta hospitalar, e o outro, com diagnóstico de meningite criptocócica, foi a óbito.

Em contraste, pacientes sem HIV/aids e sem comorbidades evoluíram significativamente a óbito (18,3%; 36/197) em comparação àqueles que possuíam comorbidades (5,5%; 4/73) (p = 0,0043). Dos 36 pacientes sem HIV/aids e sem comorbidades que evoluíram ao óbito, 83,3% (30/36) tiveram diagnóstico de meningite criptocócica.

Já nos pacientes portadores de HIV/aids, a presença ou ausência de complicações não influenciou os óbitos (23,1%; 6/26 e 21,8%; 123/563, respectivamente) (p = 0,4411). Da mesma forma, nos pacientes sem HIV/aids não houve diferença no óbito entre os que tiveram ou não complicações (16,1%; 5/31 e 14,6%; 35/239, respectivamente) (p = 0,4134).

A presença ou ausência de comorbidades não exerceu influência sobre o tempo de permanência hospitalar dos pacientes com HIV/aids (p = 0,6350, teste de Mann-Whitney). Do mesmo modo, não foi observada diferença significativa no tempo de permanência hospitalar entre os que apresentaram ou não complicações (p = 0,9756, teste de Mann-Whitney). Entre os casos de HIV/aids, o óbito determinou o menor tempo de internação, com mediana de 14 dias (1º quartil = 5 dias; 3º quartil = 34 dias), em comparação aos que tiveram alta hospitalar, com mediana de 25 dias (1º quartil = 15 dias, 3º quartil = 44 dias) (p < 0,0001, teste de Mann-Whitney).

A criptococose foi observada em 310 pacientes, com predomínio no sexo masculino (59,0%; 183/310) e mediana de idade de 31 anos (1º quartil = 24 anos; 3º quartil = 39,7 anos). Desse total, 92,9% (288/310) apresentaram a forma neurológica.

Alguns pacientes diagnosticados com meningite criptocócica tiveram sequelas, como marcha hemiplégica (7), déficit da acuidade auditiva (4), distúrbios visuais/estrabismo (23) e cegueira (2).

Foi possível obter informações do tratamento medicamentoso em 62,3% (193/310) dos pacientes com diagnóstico de criptococose. A anfotericina B desoxicolato foi utilizada em 93,2% (180/193) desses pacientes; a anfotericina B lipossomal, em 2,1% (4/193); e associações alternativas (fluconazol, itraconazol), em 4,7% (9/193).

O óbito entre pacientes que receberam terapêutica antifúngica isolada foi significativamente mais frequente (64,7%; 44/68) do que entre aqueles que fizeram associação antifúngica (17,6%; 22/125) (p < 0, 0001, teste binomial para duas proporções).

A criptococose foi a principal causa geral dos óbitos (61,5%; 104/169) entre pacientes com doenças fúngicas atendidos no HUJBB (Tabela 4), principalmente entre aqueles que apresentaram a forma cerebral (94,2%; 98/104).

Tabela 4 - Desfecho, por patologia fúngica, dos pacientes com e sem HIV/aids internados no HUJBB, de janeiro de 2008 a dezembro de 2017, em Belém, estado do Pará, Brasil

| Doenças fúngicas | Pacientes com HIV/aids | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Alta hospitalar | Óbito | Total | p valor | ||||

| N | % | N | % | N | % | ||

| Aspergilose | 4 | 100,0 | - | - | 4 | 100,0 | p < 0,0001 (teste G) |

| Candidíase | 292 | 95,7 | 13 | 4,3 | 305 | 100,0 | |

| Criptococose | 103 | 58,5 | 73 | 41,5 | 176 | 100,0 | |

| Histoplasmose | 41 | 53,9 | 35 | 46,1 | 76 | 100,0 | |

| Paracoccidioidomicose | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |

| Micoses não especificadas | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |

| Pneumocistose* | 14 | 82,4 | 3 | 17,6 | 17 | 100,0 | |

| Total | 460 | 78,1 | 129 | 21,9 | 589 | 100,0 | |

| Doenças fúngicas | Pacientes sem HIV/aids | ||||||

| Alta hospitalar | Óbito | Total | p valor | ||||

| N | % | N | % | N | % | ||

| Aspergilose | 41 | 95,3 | 2 | 4,7 | 43 | 100,0 | p < 0,0017 (teste G) |

| Candidíase | 48 | 98,0 | 1 | 2,0 | 49 | 100,0 | |

| Criptococose | 103 | 76,9 | 31 | 23,1 | 134 | 100,0 | |

| Histoplasmose | 10 | 100,0 | - | - | 10 | 100,0 | |

| Paracoccidioidomicose | 22 | 81,5 | 5 | 18,5 | 27 | 100,0 | |

| Micoses não especificadas | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |

| Mucormicose† | 2 | 100,0 | - | - | 2 | 100,0 | |

| Total | 230 | 85,2 | 40 | 14,8 | 270 | 100,0 | |

Sinal convencional utilizado: - Dado numérico igual a zero, não resultante de arredondamento; * Casos de pneumocistose ocorreram somente em pacientes com HIV/aids; † Casos de mucormicose foram observados somente em pacientes sem HIV/aids.

A histoplasmose foi a terceira doença fúngica mais encontrada (10,0%), predominando no grupo com HIV/aids (88,4%; 76/86) (Tabela 2). Os óbitos ocorreram somente entre pacientes portadores de HIV/aids, representando 46,1% (35/76) dos casos (Tabela 4).

DISCUSSÃO

Globalmente, estima-se que cerca de 1 bilhão de pessoas tenham infecções fúngicas de pele, unhas e cabelos, milhões delas tenham candidíase de mucosa e mais de 150 milhões, doenças fúngicas sistêmicas graves com grande impacto ou mesmo fatais8. A despeito dessas cifras, percebe-se que as doenças fúngicas são negligenciadas11 e a maioria não é notificada, embora, a partir de 2020, criptococose, esporotricose e paracoccidioidomicose passaram a integrar a lista nacional de notificação compulsória de doenças e agravos12.

A prevalência das doenças fúngicas no HUJBB representou 2,5% do total de internações, número inferior aos percentuais de 4,16% e 5,95% referentes a dois períodos de três anos de diferentes décadas em um hospital terciário do estado de Minas Gerais13. Essa diferença provavelmente ocorreu por distintas abordagens na metodologia, uma vez que este estudo utilizou o CID-10, enquanto o do hospital mineiro fez uso de isolados de hemoculturas.

Dos 859 registros de doenças fúngicas, observou-se que os adultos e os do sexo masculino foram significativamente mais acometidos, com média de idade de 34,7 ± 15,3 anos, afetando a faixa etária dos economicamente mais produtivos, com diferentes ocupações. Esse resultado é similar à abordagem epidemiológica sobre fungemia realizada em um hospital universitário do estado do Pernambuco, onde houve predomínio de pacientes adultos, média de idade de 36,3 anos e atividade profissional variada14.

A maioria dos pacientes (66,8%) possuía até sete anos de estudo e 5,4% eram analfabetos. Essa baixa escolaridade é um dos fatores que determina a condição socioeconômica do indivíduo. Salvato et al.15 mostraram que as distribuições de renda são sensíveis aos diferenciais de escolaridade. Nesse contexto, na Namíbia, África, um dos países mais desiguais do mundo pelo baixo poder econômico, as infecções fúngicas acometem aproximadamente 5% da população16,17.

Dentre as manifestações clínicas, as mais frequentes foram febre, tosse e diarreia, sintomatologia semelhante à observada em 45 pacientes internados no hospital universitário em Bangkok, Tailândia, com destaque para a febre presente em 62,2%18.

Nesta casuística, doenças fúngicas estiveram significativamente mais presentes nos pacientes com HIV/aids, doença com alta prevalência na Região Norte do Brasil19. O contrário foi observado no Qatar, onde baixas taxas de infecções fúngicas foram atribuídas às baixas taxas de infecção pelo HIV20.

A mediana do tempo de permanência hospitalar nos pacientes portadores de HIV/aids foi significativamente menor que a dos pacientes sem HIV/aids. As comorbidades e complicações não exerceram influência sobre o tempo de internação dos pacientes com HIV/aids; entretanto, esses tiveram menor tempo de internação em decorrência do óbito que ocorreu mais precocemente. De modo geral, as doenças fúngicas estão associadas à morbimortalidade, à permanência hospitalar prolongada e ao aumento dos custos com saúde21, o que torna importante a suspeição diagnóstica para tratamento precoce22.

As comorbidades, que ocorreram significativamente com maior frequência nos pacientes sem HIV/aids em relação aos portadores de HIV/aids, podem ter constituído fator de risco para as doenças fúngicas. A faixa etária não contribuiu para essa diferença, pois as medianas foram semelhantes (34 e 32 anos). Pacientes sem HIV/aids que tiveram diagnóstico fúngico de aspergilose apresentaram a bronquiectasia como comorbidade mais frequente. A bronquiectasia é um dos principais fatores predisponentes para aspergilose pulmonar, assim como enfisema pulmonar, cistos brônquicos e neoplasisas23.

Quanto ao óbito nos pacientes portadores de HIV/aids, não houve diferença estatística entre aqueles que tinham e os que não tinham comorbidades. Da mesma forma, as complicações não tiveram influência sobre a ocorrência de óbitos nesse grupo. Entre os pacientes portadores de HIV/aids com comorbidades, os diagnósticos fúngicos foram candidíase, aspergilose e criptococose. Os pacientes com aspergilose e candidíase receberam alta hospitalar, enquanto os casos de meningite criptocócica foram a óbito. Esse resultado é condizente com a literatura, que chama a atenção para o prognóstico desfavorável de criptococose quando acomete pacientes com HIV/aids24.

Pacientes sem HIV/aids e sem comorbidades evoluíram significativamente para o óbito, em comparação àqueles que possuíam comorbidades. Desses que foram a óbito, 83,3% tiveram o diagnóstico de meningite criptocócica. Pasquier et al.25 alertaram para o fato de que a criptococose pode ocorrer em indivíduos com sistema imune aparentemente saudável e com alta mortalidade, do mesmo modo que em pacientes com imunodeficiência adquirida.

A candidíase foi a doença mais encontrada na casuística do HUJBB, tendo a forma invasiva ocorrido em apenas 0,8% dos pacientes, o que pode ter influenciado para que a maioria dos pacientes tivesse a alta hospitalar como desfecho favorável. Esse dado diverge da literatura, que descreve a forma invasiva como a principal causa de doença fúngica em todo o mundo8,13, ocasionando uma mortalidade de mais de 40% nos portadores dessa patologia8.

A histoplasmose disseminada é uma infecção oportunista adotada como um dos critérios definidores de aids26. No HUJBB, o alto percentual de portadores de HIV/aids com histoplasmose (88,4%) concorda com a distribuição dessa doença em outros estados do Brasil, como em Minas Gerais, que apresentou percentual de 52,6%26. O óbito ocorreu em 46,1% desses pacientes, percentual incluído na estimativa de 30 a 50% de taxa de mortalidade segundo Adenis et al.27. Esse percentual de óbitos encontrados exclusivamente nos pacientes com HIV/aids foi superior à mortalidade de 33,1% relatada em um estudo realizado no Brasil, no qual, segundo os autores, os dados podem estar subestimados em função da notificação de histoplasmose não ser obrigatória28.

Entre os pacientes com criptococose, 92,9% apresentaram a forma neurológica, que é a mais frequente devido ao tropismo do fungo pelo sistema nervoso central. Essa normalmente se manifesta como meningite ou meningoencefalite, com cefaleia, febre, alteração do nível de consciência, confusão mental, convulsão, coma e perdas de memória e de visão29,30,31. O predomínio de indivíduos adultos e do sexo masculino acometidos foi observado neste estudo e em outro realizado no hospital da Universidade de Denver (Colorado, EUA). No entanto, os pacientes do presente estudo eram mais jovens (mediana de 31 anos) do que os de Denver (mediana de 54,3 anos)31. No estudo norte-americano, foram observadas sequelas significativas decorrentes da meningite criptocócica, como deficiência auditiva, deficiência cognitiva, fraqueza muscular, dentre outras31. Quanto aos óbitos, o principal causador foi o Cryptococcus, que continua sendo um dos mais importantes patógenos fúngicos oportunistas em todo o mundo, por estar associado a uma alta morbimortalidade em pacientes tanto imunocomprometidos quanto imunocompetentes32,33,34,35.

Os óbitos em pacientes com a forma neurológica da criptococose e que fizeram uso isolado de anfotericina B desoxicolato ou de fluconazol foram maiores quando comparados aos daqueles que receberam tratamento com associação medicamentosa. Essa abordagem isolada de antifúngicos se contrapõe à forte recomendação da associação de fármacos na terapia de indução, considerando a gravidade e a alta mortalidade dessa forma clínica da doença36,37,38. Os recursos econômicos dos países onde a meningite criptocócica tem alta prevalência influenciam sobre a melhor escolha terapêutica, que deve priorizar as associações antifúngicas por refletirem diretamente na taxa de mortalidade, que pode ser de 20 a 50% em locais com recursos limitados39.

Por ser um estudo retrospectivo baseado na análise de prontuários, houve limitação na inferência de dados epidemiológicos para determinadas patologias, a exemplo da paracoccidioidomicose, pois algumas informações, como procedência e ocupação, estavam incompletas ou ilegíveis. A identificação genérica de espécies fúngicas (Cryptococcus spp., Candida spp., Histoplasma spp., dentre outras) foi também um fator limitante para melhor caracterização das doenças fúngicas. Ademais, a amostra analisada pode estar subestimada, uma vez que foi utilizado somente o CID-10 como ferramenta de busca.

CONCLUSÃO

As doenças fúngicas permanecem como importantes causas de óbito, principalmente em imunossuprimidos. A criptococose ainda determina expressiva morbimortalidade, sendo um desafio em todo o mundo.

No contexto das doenças fúngicas, este estudo é uma amostra da magnitude do problema, sendo necessárias outras pesquisas sobre micoses sistêmicas com enfoque hospitalar para complementar a estimativa de dados existentes.

Curriculum ScienTI

Curriculum ScienTI